Editoriale | Perché Sylvester Stallone è Rocky Balboa?

Perché Sylvester Stallone è in effetti Rocky Balboa? Viaggio nella configurazione più totale di un vero eroe americano. Dalla miseria alla leggenda

Difficile trovare un personaggio, un eroe cinematografico più famoso, amato e universale di Rocky Balboa. Diventa, così, impossibile per noi non concentrarci su colui che ha incarnato il fatidico personaggio: l’attore Sylvester Stallone – 72 anni il 6 luglio del 2018 (è nato nel 6 luglio 1946 a Hell’s Kitchen, New York) -, non parlare della sua centralità, importanza, sulla marea di significati che hanno fatto in modo che il pugile italo-americano creato da Stallone abbia superato decenni, generazioni, mode e stili cinematografici fino ai nostri giorni. Un caso quasi unico nella cinematografia mondiale, per un personaggio (ricordiamolo) che non era in alcun modo connesso al mondo dei comics o dei supereroi, ma creato ex novo da tutta una serie di coincidenze ed eventi dei ruggenti anni ’70.

Sylvester Stallone, Rocky Balboa e la situazione storia degli Stati Uniti d’America negli anni ’70

Leggi anche Rocky Balboa – Parabola di un eroe contemporaneo

Prima di tutto bisogna contestualizzare l’epoca in cui Stallone creò il suo Rocky Balboa. La prima metà degli anni 70 era un’epoca caotica, violenta, confusa, di transizione per gli Stati Uniti, che dovettero far fronte ad una serie di eventi a dir poco incredibili, primo tra tutti lo scandalo Watergate, che tolse l’aureola di salvatore della patria al discusso Richard Nixon. Il tutto mentre arrivava al suo tragico epilogo la Guerra in Vietnam, con la pace che il Presidente aveva garantito come “onorevole” ma che era solo una lunga agonia per un paese prostrato e in preda a violenti pulsioni interne.

Imperava una violenza che aveva pochi precedenti, causata oltre che dalla crisi economica, politica e sociale, anche dal neonato commercio di droga, che proprio a causa della Guerra aveva trovato milioni di giovani americani pronti a cadere nella sua rete; dal Vietnam infatti molti avevano portato con sé in patria paure, dolore, sensi di colpa che solo la droga sembrava poter scacciare.

Il 1975 era stato anche l’anno del celeberrimo Thrilla in Manila, dove il grande Muhammad Alì e Joe Frazier erano quasi morti sul ring, mettendo in scena il più grande combattimento di ogni tempo. Era del resto la Golden Age della boxe e proprio nella boxe il nostro Stallone trovò l’ispirazione per creare il suo personaggio.

Rocky Balboa: un personaggio nato sul ring e da storie vere

Il 24 marzo del 1975 infatti, il pugile Chuck Wepner, uno sconosciuto gorillone di origini irlandesi, sfidò Muhammad Alì per la corona dei Pesi Massimi. L’incontro vide lo sfidante impegnare in modo un po’ raffazzonato The Greatest, mettendo però a segno un incredibile atterramento, mentre resisteva a una punizione severissima sul ring fino ai limiti della sopportazione umana, salvo arrendersi a pochi secondi dalla fine.

Vi suona familiare? Beh Stallone prese la vicenda di questo bullo di quartiere, sconosciuto ai più, per creare un eroe nel quale però riversò molto di altri pugili che già erano noti al grande pubblico.

Innanzitutto ambientò il tutto non in una città qualunque, ma in quella Philadelphia che, scossa in quegli anni da tumulti e povertà, era comunque già da decenni la capitale della boxe mondiale.

Jersey Jay Walcott, Joe Frazier, Bernard Hopkins, Meldrick Taylor, Jimmy Young. Tantissimi fuoriclasse di ieri e di oggi erano di stanza nella città di Benjiamin Franklin, e quale miglior posto per parlare di un pugile tutto cuore, coraggio e volontà?

Inoltre Stallone oltre a Wepner, ebbe la sagacia di inserire anche elementi biografici di altri pugili amati dal grande pubblico come Joe Frazier (il grande rivale di Alì), Rocky Marciano, Jake La Motta, Rocky Graziano e Harry Greb. Ma fu solo questa la chiave del successo di Rocky Balboa?

Sylvester Stallone e gli ingredienti “segreti” del successo

No. Uno dei segreti del successo di Rocky fu anche avere come antagonista quell’Apollo Creed che era palesemente ispirato a Muhammad Alì. E, a dispetto di quello che si pensa, Alì era odiato dall’America bianca, degli Stati del Sud e dell’Ovest, impoverita dalla crisi economica, che vedeva i propri figli morire in guerra e che non capiva cosa spingeva questo chiacchierone del ring a rifiutare al chiamata, a cambiare religione, nome, a parlare così tanto prima, durante e dopo i match. E Stallone diede loro con Rocky Balboa ciò che più volevano: una Speranza Bianca (White Hope) che mettesse alle corde Apollo/Alì, in modo molto più efficace e onorevole di quanto avesse fatto Wepner. Una sorta di Joe Frazier bianco (a cui Rocky assomigliava anche per carattere e coraggio), un pugile che allo stesso tempo riportava indietro le lancette del tempo a quando i campioni erano bianchi e non neri.

American Dream come trend culturale

Leggi anche Sylvester Stallone in 10 film indimenticabili

Ma, in un’epoca in cui il mito della rivoluzione giovanile andava sbiadendo, in cui tornava in auge la “maggioranza silenziosa” che voleva esempi costruttivi e meno ribellioni anti-sistema, Stallone con Rocky Balboa riformulò anche il concetto di American Dream.

Ricordò su cosa era stato fondato quel paese: non su lamentele, ma sulla volontà di emergere e di non arrendersi mai di migranti ed emergenti senza speranza ma pronti a dare tutto per farcela.

Era ciò che l’America voleva riscoprire in quegli anni, era il trend culturale che avrebbe di lì a qualche anno spalancato le porte al machismo di Reagan e al suo riportare toni e modi alla dimensione trionfalisticamente orgogliosa della Superpotenza protettrice del Mondo.

Ma in quel 1975 e nei seguiti, ciò che vedemmo era il ritratto di un uomo umile, laborioso, virile, rispettoso della parola data e mai domo, eppure mai animato da narcisismo se non per un breve istante nel terzo episodio.

Rocky era ed è amato per il suo essere umano, imperfetto, sovente ingenuo, ma sicuro che il rispetto e il duro lavoro siano la chiave per il successo, la felicità, per una vita che permetta di essere parte di qualcosa di più grande di un “semplice bullo di periferia”. Egli è povero ma ambizioso, orgoglioso, in attesa dell’occasione giusta che gli permetterà di cambiare la sua vita.

E questo era ciò che l’America, sconfitta, distrutta e divisa dal Vietnam, voleva avere di fronte: la resurrezione di un perdente nato.

Sylvester Stallone e il suo Rocky Balboa: oltre un perdente di serie A c’è molto di più!

https://www.youtube.com/watch?v=vtELD11nCqo

Ma Rocky Balboa è stato più di questo, è stato (con il secondo episodio) la personificazione che c’è anche una seconda possibilità, esiste non è un miraggio, e lo fece concretizzando quella vittoria contro quell’Apollo/Alì che era sfuggita a Frazier, idolo suo malgrado dell’America bianca.

Col terzo, poi, distrusse lo strapotere fisico di quel Clubber Lang, che altro non era che il sosia dei vari Sonny Liston, George Foreman e Marvin Hagler (giustiziere guarda caso dell’italoamericano Vito Antuofermo) che, pur in modo diverso l’uno dall’altro, incarnavano l’incubo dell’uomo bianco: il nero brutale, forte ed implacabile.

In modi e tempi diversi quindi, Rocky Balboa è stato un eroe americano, un eroe americano dell’America bianca che in quegli anni si era sentita messa in disparte, discussa, ma che ora con Rocky ritrovava quella centralità che le era sfuggita di mano. O almeno così pensava.

Perché proprio nel terzo episodio assistiamo ad un’evoluzione del rapporto tra un Apollo Creed maestro di un Rocky che imparerà e pure tanto proprio dall’ex avversario divenuto il nuovo maestro e insegnante, nonché amico.

Stallone fu maestro nel dare forma ad un’amicizia dove il nero non era né ridicolo, né un clown, né un individuo inferiore, ma anzi era una delle più moderne e belle che si fossero viste.

Soprattutto Rocky 3 ebbe il merito di avvicinare il mondo dei ghetti, dell’America di colore e mostrarla nella sua genuinità, nella sua purezza, togliendo il manto di paura e diffidenza con cui era sovente vista da quell’America bianca e che sognava la consumistica vita borghese che aveva in Rocky il suo eroe in quegli anni 80.

In questo basilare è la scena in cui Rocky Balboa entra nella palestra californiana di Apollo Creed, dove la tensione e la diffidenza verso gli afroamericani vengono spazzate via dall’amore comune per la boxe.

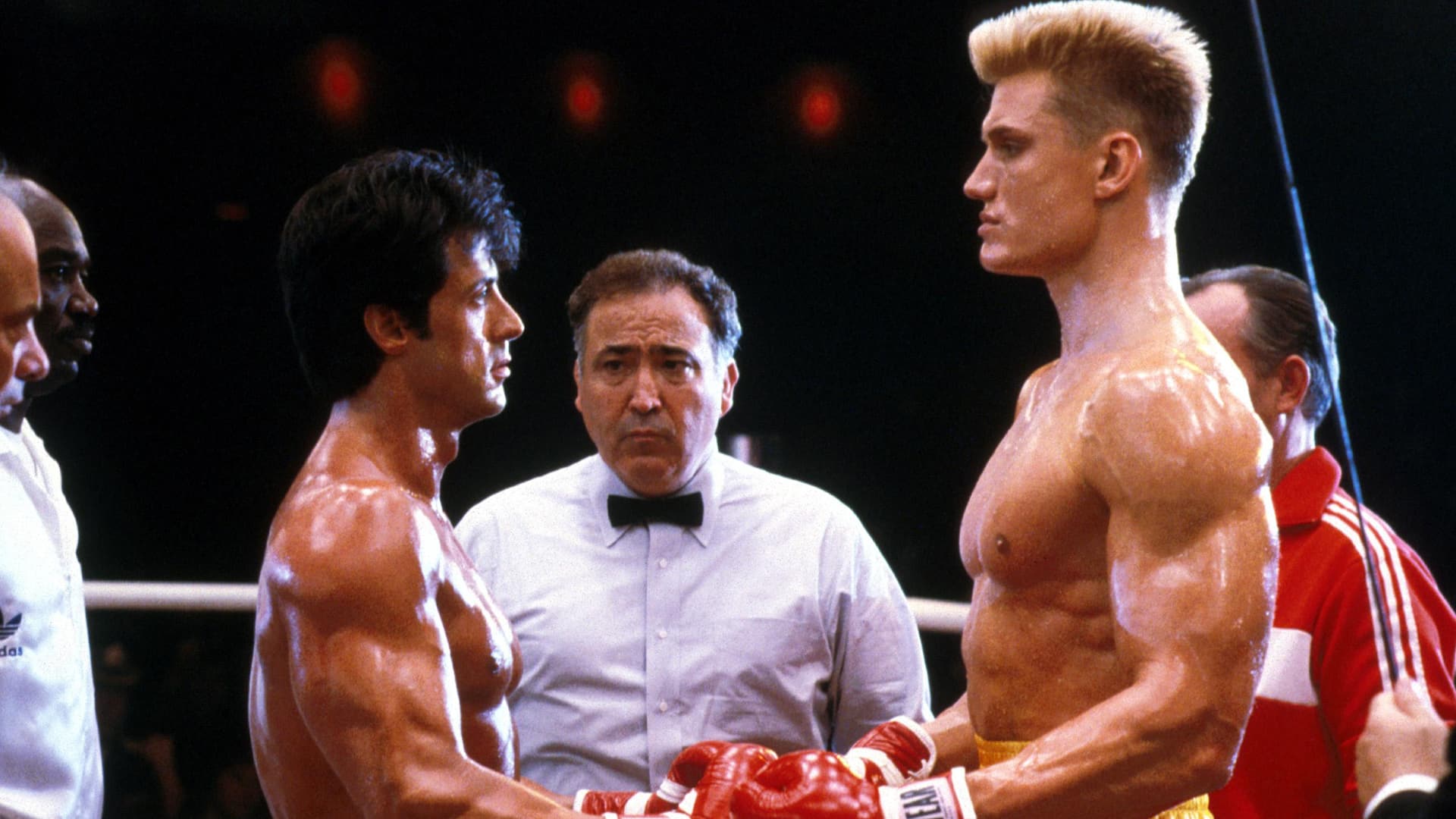

Rocky Balboa vs Ivan Drago: America vs Russia in piena Guerra Fredda

Poi è arrivato il quarto, in piena Guerra Fredda, a mostrarci il volto intimo di un paese che sentiva di poter vincere il confronto con il nemico comunista, riprendendosi dalle sconfitte patite contro i vietcong, contro i terroristi e la crisi economica.

Anche qui, Stallone creò una nemesi perfetta, dai lineamenti scolpiti e spietati, armata dei muscoli allucinanti di un Dulph Lundgren perfetto nel personificare il Pericolo Rosso che in quegli anni creava un altro Vietnam in Afghanistan, che boicottava Olimpiadi e correva al riarmo atomico.

Rocky Balboa, non più campione solo dell’America bianca o moderata, ma di tutta l’America, avvolto nella bandiera, che conquista i sovietici e contagia il rivale con il suo ideale di ambizione personale e gloria esistenziale, va oltre al propaganda, è mitologia cinematografica, è simbolo e prodotto della cultura “gloriosa” degli anni 80, della rivalsa amerikkana che in quegli anni con l’altro suo personaggio, John Rambo, toccava il suo apice.

E in effetti il combattimento di Rocky Balboa contro Ivan Drago, gara di dolore e resistenza, fu non molto dissimile dal braccio di ferro che in quegli anni faceva ritornare l’incubo dell’Olocausto Nucleare.

Di sottofondo, il ritorno di quell’America old style, laboriosa, con pochi grilli sulla testa e tanto senso del dovere, che avrebbe lei si trionfato sul colosso sovietico, senza fallire come l’America fanfarona, black e pittoresca che moriva con Creed.

Poi accadde qualcosa che non avevamo previsto, che nessuno poteva prevedere: Rocky Balboa aveva subito troppi danni, non poteva più combattere e per di più era ridiventato povero a causa di alcune speculazioni finanziare.

L’America laboriosa, onesta, veniva soffocata da quella finanziaria, yuppie, descritta anche da Oliver Stone, in totale antitesi con ciò che rappresentava Rocky Balboa, con il quale aveva in comune solo l’ambizione ma non certo il senso dell’onore e l’etica.

Ed ecco che Rocky Balboa si rivela umano, fallace, padre distratto e che non si rende conto di ciò che lo circonda, ossessionato dal suo successo al punto da non accorgersi di avere nel giovane pupillo Tommy Gun (Tommy Morrison, figura atipica della boxe) non il suo erede, ma una serpe in seno, anzi di più, il suo alter-ego, un giovane venuto dal niente, armato di volontà e carattere ma deciso a percorrere la via più breve, più facile, più disonorevole.

Nella sua cupidigia, nel suo tradimento, nel dolore di Rocky Balboa assistiamo a ciò che provò la vecchia America nel vedere il suo sogno tradito dai giovani di Wall Street, dalla nuova cultura pop, dal miraggio consumistico e arrivistico del “arraffa finché puoi”.

Non fu un caso che, al netto di un racconto poco adrenalinico sia chiaro, quel Rocky 5 non venisse ben accolto dal pubblico di quegli anni, forse anche perché in quel 1990, il colosso sovietico era ormai in ginocchio e Rocky appariva un eroe ormai del passato, con ben poco ancora da dire o da dare ad un pubblico per il quale il cinema aveva cominciato ad essere soprattutto un trionfo degli effetti speciali.

Rocky Balboa appariva forse un pò troppo perdente, invecchiato, debole, ma era lo stato in cui era ridotta l’America old style, e tutti in fondo sappiamo quanto poco ami il pubblico statunitense sorbirsi critiche o prediche.

Bisognò attendere qualcosa come 16 anni per rivedere all’opera il picchiatore italo-americano, alle prese con la perdita di Adriana, una situazione economica non proprio florida, un rapporto col figlio assolutamente problematico ma ancora pronto per un ultimo combattimento, teoricamente di sola esibizione, ma che in realtà era il confronto tra la vecchia America bianca, operaia e post-Vietnam e quella nuova, tecnologica, multiculturale, l’America 2.0, della cultura hip hop dominante, di internet, della mediaticità spinta e della mancanza di passione e sentimenti.

Rocky Balboa qui si batterà per dimostrare a se stesso che non è finita, che lui non è finito, che l’età non è la sola cosa che conta, non quanto ciò che uno tiene dentro, in un iter cinematografico chiaramente ispirato a quel George Foreman che da ultra quarantenne negli anni 90 era riuscito a tornare ad essere Campione del Mondo dei Pesi Massimi.

Famiglia, amicizia, amore e sacrificio

L’avversario era il brillante, talentuoso ma in fin dei conti un po’ supponente Mason Dixon (Antonio Tarver, pugile di gran caratura), tanto vincente quanto perfetto simbolo dello sport dei nostri giorni, che produce campioni perfetti, super allenati, scientifici ma a cui sovente mancano cuore, personalità ed empatia.

Il film di Stallone era perfetto nell’unire cavalli di battaglia della saga, il sogno americano di sempre e la certezza che nel paese delle opportunità tutto era definito dalla volontà di sacrificarsi, di credere in sé stessi.

Ma Rocky Balboa del 2006 era anche altro, era l’elogio al concetto di famiglia, di amicizia virile, al volere del sacrificarsi per chi si ama, a vedere non nel successo, ma soprattutto nel rispetto e nell’onore i veri traguardi che un ring ti poteva dare nella vita.

Malinconico, dolente ma mai domo, il Rocky Balboa visto in questo film era un uomo irrisolto, pieno di sensi di colpa, che non accettava il suo destino e il ritrovarsi dopo tanti anni ancora una volta al punto di partenza, intrappolato in quel quartiere da dove tutto era cominciato trent’anni prima.

L’ennesima scena dell’allenamento e della preparazione al match, altro non sono che un riaccettarsi per ciò che si è, un ricordarsi chi si è, trovare nuovi obbiettivi, una nuova ragione di vita, in cui l’incontro è solo il primo tassello ed in cui la sconfitta non è un crimine o una tragedia tanto quanto vivere nel passato.

Ciò che conta (ecco il vero messaggio insito nella figura di Rocky Balboa) è dare tutto, è non risparmiarsi, è uscire da quel ring o da dovunque ci si trovi con la certezza di aver dato il massimo e sopratutto rialzarsi, rialzarsi sempre.

Rocky Balboa e l’ultimo allenamento: accettarsi per ciò che si è

Finita qui? Macché. Sylvester Stallone stupisce tutti e torna nel 2015 con Creed – Nato per Combattere, dove viene introdotto il personaggio di Adonis Creed, figlio illegittimo di Apollo Creed, pugile semi-sconosciuto allevato dalla vedova di Creed e deciso a ricalcare le orme del padre.

In un racconto che evoca Shakespeare, Omero, il concetto di paternità, di vendetta ed identità, Rocky Balboa si trova nella posizione in cui si trovò a suo tempo il grande Mickey, il suo vecchio maestro, alle prese anche lui con un pugile un po’ sui generis.

Adonis è ribelle, spaccone, rabbioso ed insoddisfatto ma al contrario di Rocky, che sovente implodeva e nascondeva tutto, grida la sua rabbia al mondo e cerca sempre di testarsi e mettersi alla prova, senza curarsi dei rischi, purché possa dimostrare quanto vale e capire chi è veramente.

Rocky Balboa assurge qui a faro, guida, a memento vivente di cosa significhi voler il successo, e si badi bene si intende anche qui quello esistenziale, profondo, non quello materialistico o di immagine che assedia la gioventù che lo circonda e che Rocky non sa o non vuole comprendere.

Sylvester Stallone e il suo Rocky malato di cancro in Creed

In un’America divisa, impoverita da una crisi economica non dissimile da quella in cui Rocky era costretto a fare addirittura da esattore per i mafiosi di quartiere prima di combattere con Apollo, il nostro eroe assurge a simbolo, a bussola dei valori dai quali ripartire e far ripartire un paese che sembra involuto, imbarbarito, che ha perso identità e coesione.

Certo, gli anni passano, ma la passione, la volontà e i sogni rimangono gli stessi, così come la sua umanità, la sua generosità e il suo coraggio anche di fronte alla prospettiva di andarsene prima del tempo a causa di una malattia.

Rimane la lezione finale: continuare a sognare, a voler cambiare la propria vita, a vederne un disegno che per gran parte dipende da come noi decideremo che sia.

E ora, in questo 2018, non possiamo fare altro che aspettare il nuovo Creed II , che rappresenta l’ennesima tappa del percorso dell’eroe americano per eccellenza, che nonostante una dimensione più contenuta, più discreta, da coprotagonista in questi ultimi due film, rimane inequivocabilmente alla base di un’intero modo di intendere non solo il cinema, ma la vita, sé stessi e il mondo che ci circonda.

E assieme a Rocky, riapparirà anche quell’Ivan Drago e la sua progenie, in un passaggio di consegne tanto suggestivo quanto atteso dal pubblico.

Rocky Balboa è il simbolo più positivo dell’individualismo americano racchiuso nel dispersivo concetto di American Dream, che sovente ha prodotto mostri ma che con lui ha saputo contagiare milioni di persone in tutto il mondo.