La Tomba delle Lucciole: 10 curiosità sul capolavoro dello Studio Ghibli

10 aneddoti su uno dei più grandi film d'animazione di sempre.

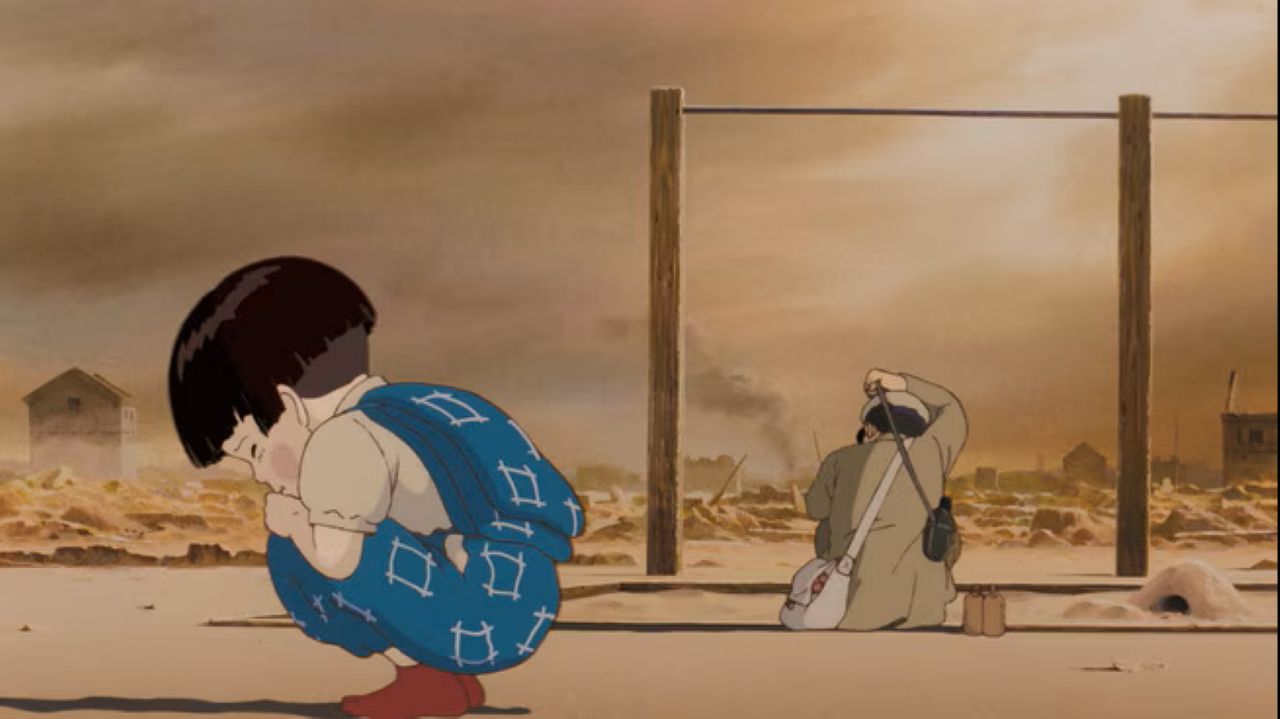

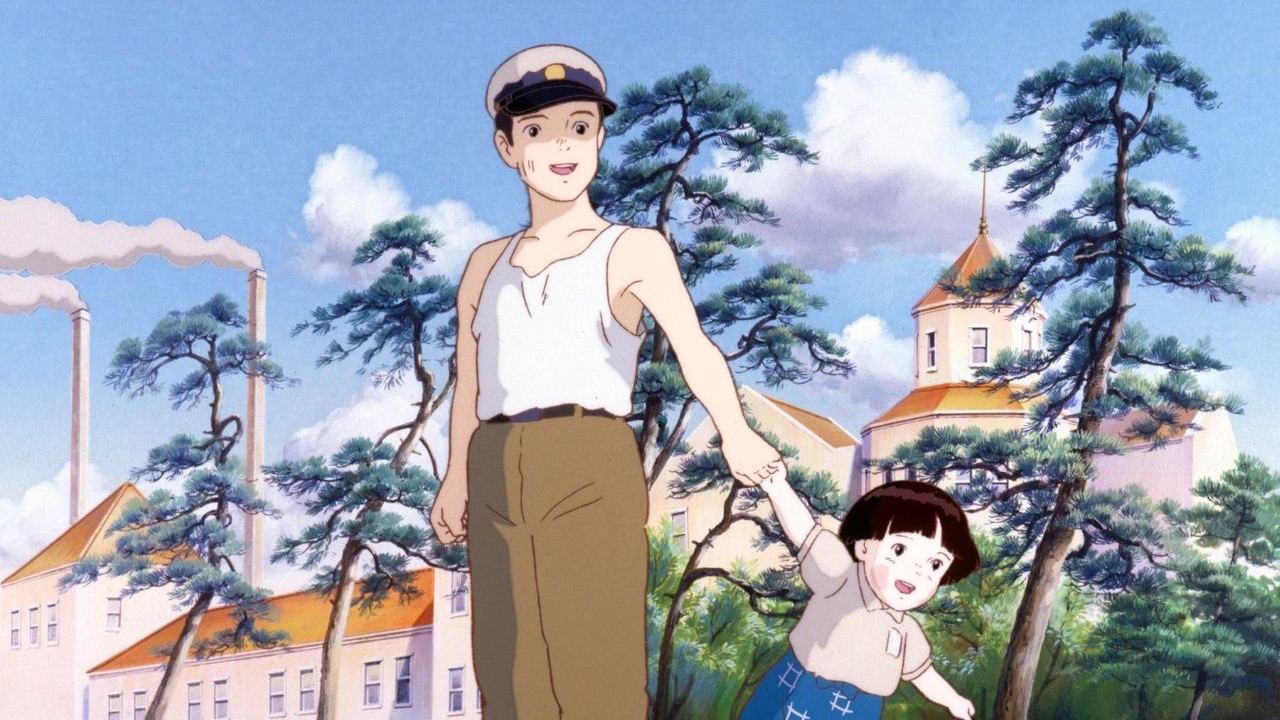

La Tomba delle Lucciole è considerato uno dei film più intensi e struggenti dello Studio Ghibli. Diretto da Isao Takahata nel 1988 e tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Akiyuki Nosaka, il film racconta la drammatica vicenda di Seita e Setsuko, due fratelli giapponesi alle prese con la fame e la perdita durante la Seconda Guerra Mondiale. Più di un semplice cartone animato, l’opera è un capolavoro di realismo, attenzione ai dettagli e profondità emotiva. In questo articolo vi proponiamo 10 curiosità sul film, dall’ispirazione reale alla produzione, fino agli aneddoti tecnici e alle scelte narrative che lo rendono unico nel panorama dell’animazione mondiale.

Leggi anche La tomba delle lucciole torna al cinema: il capolavoro Ghibli per non dimenticare Hiroshima

1. Kobe ricostruita grazie a un archivio fotografico

Una delle caratteristiche più impressionanti del film è la fedeltà storica e visiva degli scenari. Per raggiungere questo livello di realismo, lo staff dello Studio Ghibli intraprese una lunga ricerca fotografica nelle città di Kobe e Nishinomiya, raccogliendo un’imponente quantità di immagini di edifici, strade e paesaggi. Questa documentazione servì a riprodurre nei minimi dettagli la vita quotidiana e gli effetti dei bombardamenti. Col tempo, quelle fotografie divennero ancora più preziose: nel 1995, il grande terremoto che colpì Kobe distrusse gran parte degli edifici storici, rendendo quel materiale iconografico una testimonianza unica di luoghi ormai perduti. Così, paradossalmente, un film nato per raccontare la distruzione della guerra finì per diventare, indirettamente, anche una memoria visiva della città precedente al terremoto. La cura con cui furono ricostruiti gli ambienti è parte del motivo per cui La Tomba delle Lucciole trasmette un senso di autenticità così forte: non sono semplici sfondi animati, ma luoghi realmente vissuti, catturati prima che sparissero per sempre.

2. La tomba delle lucciole: Una lavorazione immensa per un realismo mai visto

Realizzare il film fu un’impresa titanica, tanto più perché Takahata voleva superare i canoni dell’animazione dell’epoca. Furono necessari 14 mesi di lavoro, 54.660 rodovetri (le lastre trasparenti usate per l’animazione tradizionale) e ben 304 colori diversi. Ogni dettaglio, dalle espressioni dei personaggi alla resa degli scenari devastati dai bombardamenti, venne trattato con la stessa cura che si riserva a un’opera dal vivo. Questa ricerca della verosimiglianza non era un vezzo estetico, ma un vero obiettivo artistico: Takahata voleva che gli spettatori percepissero la guerra non come uno sfondo astratto, ma come una realtà tangibile e dolorosa. Per questo, il film rinuncia a qualsiasi forma di idealizzazione visiva tipica dei cartoni, spingendosi verso una resa quasi documentaristica. Il risultato fu un’animazione unica nel suo genere, che ancora oggi stupisce per intensità e attenzione ai particolari. Dietro quei numeri immensi si nasconde la volontà di uno Studio che, appena nato, già mostrava di voler alzare l’asticella e proporre opere ben lontane dall’intrattenimento leggero a cui spesso l’animazione veniva relegata.

3. Le caramelle di Setsuko

Uno degli oggetti simbolo del film è il barattolo di caramelle che accompagna la piccola Setsuko, icona della sua fragilità e del suo legame con l’infanzia. Quelle caramelle non furono inventate da Takahata, ma esistono davvero: sono le celebri caramelle Sakuma, ancora oggi prodotte in Giappone. Negli anni ’40 rappresentavano un bene di lusso, accessibile solo a famiglie benestanti come quella di Seita e Setsuko, figli di un capitano della Marina Imperiale. Questa scelta non è casuale: nel film, il barattolo diventa il simbolo del crollo di un mondo fatto di piccoli privilegi, spazzato via dalla guerra. Le caramelle, che dovrebbero rappresentare dolcezza e conforto, finiscono per incarnare la precarietà della vita e la crudele fine dell’infanzia. Non sorprende che questo dettaglio sia rimasto impresso a milioni di spettatori, tanto da trasformarsi in uno degli elementi più iconici del cinema d’animazione mondiale.

4. La tomba delle lucciole è uscito incompleto al cinema

Quando La Tomba delle Lucciole arrivò nei cinema giapponesi, il 16 aprile 1988, non era nemmeno del tutto finito. Alcune scene mancavano del colore, altre erano ancora da montare. Solo due settimane dopo, il 30 aprile, il film fu ultimato e distribuito integralmente in videocassetta. Questo fatto curioso non scalfì però l’impatto dell’opera, che già nella sua forma incompleta riusciva a colpire con forza gli spettatori. Anzi, testimonia ancora una volta la natura travagliata di un progetto che sfidava i limiti tecnici e produttivi dell’epoca.

5. Un successo anche in televisione

Al botteghino giapponese La Tomba delle Lucciole incassò circa 588 milioni di yen, un risultato importante per un film così drammatico e lontano dai canoni dell’intrattenimento. Ma il vero impatto si consolidò negli anni successivi grazie alla televisione: dal momento dell’uscita, l’opera viene trasmessa regolarmente in prossimità del 15 agosto, data simbolica della resa del Giappone e della fine della Seconda Guerra Mondiale. Per i giapponesi, rivedere il film in quel periodo significa confrontarsi ogni anno con la memoria collettiva del conflitto e con le sue conseguenze sulle vite dei civili. Così, La Tomba delle Lucciole ha assunto un ruolo che va ben oltre quello di un semplice lungometraggio: è diventato un rituale nazionale, un appuntamento che unisce generazioni diverse nella riflessione sul passato. Il suo successo non è quindi misurabile solo in termini economici, ma anche nel modo in cui è entrato nel tessuto culturale del Paese, diventando un monito di pace sempre attuale.

6. La tomba delle lucciole è uscito insieme a Totoro

Il destino di La Tomba delle Lucciole si intrecciò con quello de Il mio vicino Totoro, capolavoro coevo di Hayao Miyazaki. I due film uscirono in Giappone lo stesso giorno, il 16 aprile 1988, nonostante fossero radicalmente diversi: da una parte la dolcezza e la leggerezza fiabesca di Totoro, dall’altra la tragedia e la crudezza delle lucciole. Questa scelta fu rischiosa, ma si rivelò vincente: l’accostamento mise in luce le due anime dello Studio Ghibli, quella sognante e quella realista, mostrando al pubblico la vastità di temi e stili che lo Studio era in grado di affrontare. Lo slogan dell’uscita congiunta recitava: “Siamo venuti a portarvi un oggetto smarrito”, sottolineando il valore della memoria e della tradizione giapponese. Oggi, quell’inedito abbinamento è considerato uno dei momenti fondativi dell’identità Ghibli, un atto di coraggio che consacrò Miyazaki e Takahata come due autori complementari ma imprescindibili nella storia dell’animazione mondiale.

7. Una storia vera

Alla base de La Tomba delle Lucciole c’è l’esperienza personale di Akiyuki Nosaka, autore dell’omonimo romanzo semi-autobiografico da cui Takahata ha tratto il film. Nosaka perse la sorellina durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo il devastante bombardamento di Kobe nel 1945. La sua morte fu, almeno in parte, conseguenza di scelte disperate: un dolore che Nosaka non riuscì mai a elaborare completamente. Scrivere il romanzo significò per lui un atto di espiazione, una sorta di confessione dolorosa, attraverso cui cercò di liberarsi dai fantasmi del passato. Takahata, nel trasporre la storia in animazione, mantenne intatta questa sensazione di colpa e disperazione, facendone il cuore del film. In questo senso, La Tomba delle Lucciole non è soltanto un’opera cinematografica, ma un vero e proprio testamento emotivo che nasce da una tragedia personale per trasformarsi in una riflessione universale sul dolore, sulla guerra e sull’innocenza spezzata.

8. Hideaki Anno e il suo lavoro per La tomba delle lucciole (quasi invisibile)

Tra i collaboratori del film c’è anche un giovane Hideaki Anno, destinato a diventare uno dei registi più influenti dell’animazione giapponese con Neon Genesis Evangelion. A lui fu affidata la realizzazione di alcune scene complesse: la parata navale, i bombardieri B-29 americani e i caccia che devastano le città. Anno, noto già allora per la sua meticolosità, disegnò le navi nei minimi dettagli, curando proporzioni, linee e strutture con un’attenzione quasi ossessiva. Tuttavia, ironia della sorte, gran parte dei suoi sforzi finì nascosta: molte delle scene vennero infatti ambientate di notte, e i dettagli minuziosi furono coperti dal buio.

9. Contorni marroni al posto del nero

Un dettaglio tecnico che spesso sfugge alla visione, ma che contribuisce enormemente all’impatto del film, è la scelta di usare contorni marroni anziché neri per delineare i personaggi. Takahata decise di abbandonare la convenzione classica dell’animazione giapponese per dare ai protagonisti un aspetto più morbido e realistico. Il nero, troppo netto, avrebbe creato un effetto grafico eccessivamente stilizzato, lontano dal tono che il film voleva evocare. Il marrone, invece, si fonde meglio con la palette cromatica utilizzata, trasmettendo una sensazione di naturalezza che avvicina i personaggi al mondo reale. Questo piccolo accorgimento tecnico è in realtà una scelta poetica: lo spettatore non guarda più figure disegnate, ma volti e corpi che sembrano realmente immersi nello spazio. È un esempio della coerenza con cui La Tomba delle Lucciole rinuncia a qualsiasi concessione stilistica per aderire al dramma umano che rappresenta.

10. L’eccezione all’accordo con Disney

Negli anni ’90, la Walt Disney Company siglò un accordo con Studio Ghibli per distribuire i suoi film in gran parte del mondo, ma La Tomba delle Lucciole non ne fece parte. Le ragioni furono legate alle tematiche considerate troppo dure e poco adatte al pubblico internazionale, almeno secondo gli standard Disney. Per questo, in Italia il film arrivò nel 1995 grazie a Yamato Video, in edizione home video, con il titolo Una tomba per le lucciole. La scelta di escludere il film dall’accordo Disney/Takuma è significativa: evidenzia quanto quest’opera sia distante dal concetto di intrattenimento familiare e quanto, invece, appartenga a una dimensione più adulta e riflessiva. Oggi questa “anomalia” lo rende ancora più speciale, poiché segna chiaramente il confine tra i film Ghibli che possono essere fruiti da tutti e quelli che parlano soprattutto agli adulti. È il riconoscimento definitivo che La Tomba delle Lucciole non è un cartone animato qualsiasi, ma un capolavoro universale di cinema e memoria.

Leggi anche 10 migliori film di Studio Ghibli, da vedere assolutamente