I 10 registi più visionari di sempre

Un viaggio tra i cineasti che hanno trasformato la settima arte in pura visione, ridefinendo lo sguardo e l’immaginazione del pubblico.

Il cinema, come si sa, non è soltanto intrattenimento e non è soltanto un cinema di attualità, denuncia sociale e politica: è una porta d’accesso a mondi inediti, un linguaggio universale che riesce a plasmare emozioni, idee e visioni, spesso travalicando ogni immaginazione. Nel corso della storia, alcuni registi hanno saputo andare oltre la tecnica e oltre la narrazione convenzionale, imponendo la loro immaginazione e trasformando ogni film in un’esperienza unica. In questo articolo scopriremo quelli che potremmo considerare i 10 registi più visionari di sempre, autori che hanno riscritto le regole del cinema e influenzato generazioni di cineasti.

1. David Lynch – l’icona dei registi visionari

Nessuno come David Lynch ha saputo esplorare il confine tra sogno e incubo. Eraserhead (1977), Mulholland Drive (2001) e Twin Peaks (1990) rappresentano universi paralleli fatti di simboli, atmosfere disturbanti e improvvisi squarci di assurdo. Inevitabilmente quando si parla di registi visionari, il nome di Lynch è in primo piano, forse il primo a venire in mente ad un cinefilo. Lynch è stato un visionario perché ha saputo trasformare l’angoscia e l’inconscio in materia narrativa, costruendo un linguaggio cinematografico dove il reale si dissolve nel surreale. La sua poetica è una porta che conduce dentro l’inquietudine più intima, proprio come accade in Velluto blu (1986) o nel serial Twin Peaks (1990), là dove l’arte diventa esperienza perturbante.

2. Ken Russell

Ken Russell è stato uno dei registi più radicali e anticonformisti del cinema britannico. Con Tommy (1975), I diavoli (1971) e Stati di allucinazione (1980), ha portato sullo schermo un’esplosione di immagini barocche, sacrileghe e allucinate. Il suo cinema visionario è fatto di erotismo, religione e musica, intrecciati in una continua tensione tra estasi e blasfemia. Russell non ha mai temuto l’eccesso: lo ha trasformato in stile, in provocazione e in pura potenza visiva. In Donne in amore (1969) ha affrontato con audacia i rapporti di desiderio e repressione sessuale, mentre in Lisztomania (1975) ha trasfigurato la vita del compositore Franz Liszt in un delirio camp, unendo musica classica, rock e iconografia pop.

3. Federico Fellini

Federico Fellini ha trasformato il cinema in un luogo sospeso tra sogno e realtà, capace di catturare i ricordi personali e trasfigurarli in immagini universali. La dolce vita (1960) ha immortalato un’Italia in bilico tra modernità e decadenza, mentre 8½ (1963) ha reinventato il cinema autobiografico, trasformando la crisi creativa di un regista in un labirinto onirico che continua a influenzare intere generazioni di cineasti. Ma la sua poetica visionaria trova altre declinazioni in opere come Roma (1972), un flusso di memorie e visioni che mescolano la città eterna alla fantasia personale, creando un mosaico caotico e vitale, e in Amarcord (1973), straordinaria evocazione della provincia italiana, dove l’infanzia e l’adolescenza si intrecciano con la memoria collettiva e il mito popolare.

Il cinema di Fellini è un viaggio nella psiche, una parata di personaggi eccentrici, clowneschi e poetici che incarnano le contraddizioni dell’essere umano. Le sue immagini sono spesso esagerate, teatrali, ma mai prive di una profonda umanità. Fellini è certamente il più importante e riconoscibile tra i registi visionari del cinema italiano, ha saputo mescolare il barocco visivo con la leggerezza del sogno, dando vita a un’estetica che porta il suo nome: “felliniana”.

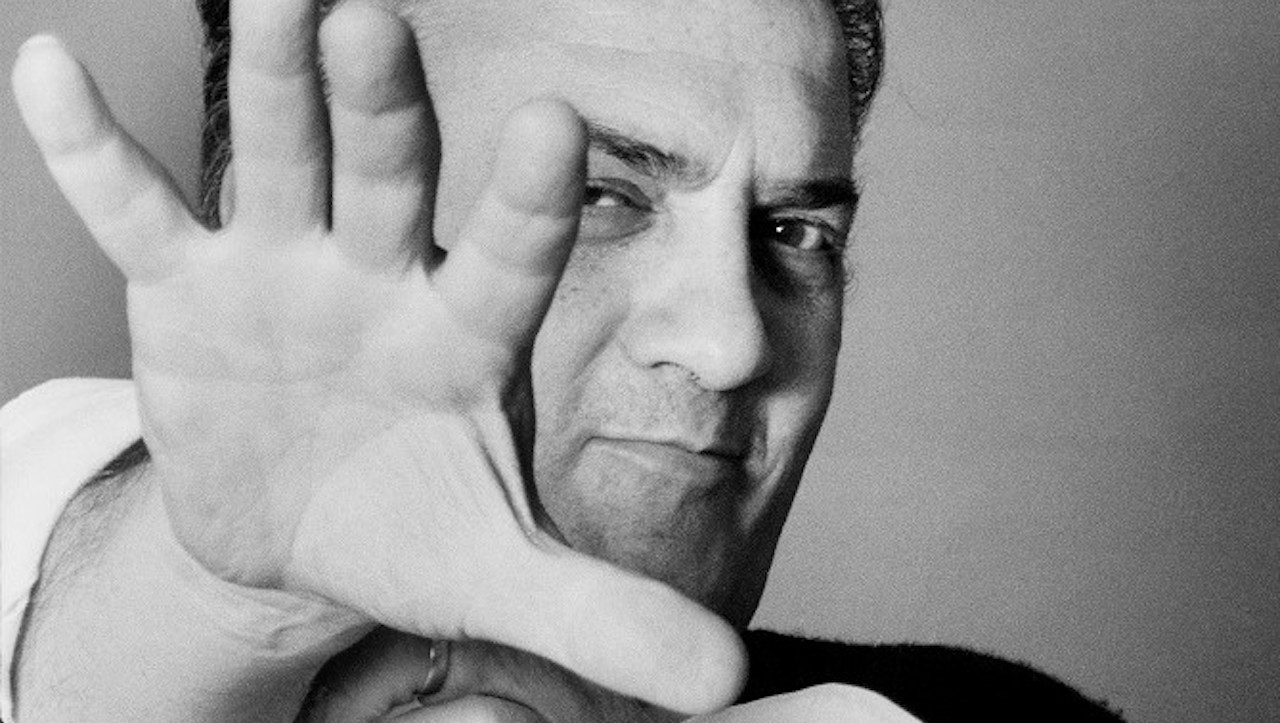

4. Alejandro Jodorowsky

Alejandro Jodorowsky ha trasformato il cinema in un rituale esoterico, un’esperienza iniziatica capace di scuotere la coscienza dello spettatore. Con El Topo (1970) ha inaugurato la stagione dei midnight movies, diventando un fenomeno di culto negli Stati Uniti e aprendo la strada a un cinema underground che si nutriva di violenza simbolica, allegoria religiosa e visioni mistiche, realizzando quello che è probabilmente il western più visionario di sempre. In La montagna sacra (1973) ha spinto ancora oltre la sua estetica, creando un’opera alchemica in cui immagini psichedeliche, riferimenti spirituali e provocazioni politiche si intrecciano in un flusso visivo che è insieme cinema, filosofia e magia. Con Santa Sangre (1989) ha invece esplorato l’infanzia, il trauma e il fanatismo religioso in un’opera che fonde melodramma, horror e surrealismo in maniera unica.

Già con Il paese incantato (1968), il suo controverso esordio, aveva scandalizzato e affascinato il pubblico con una parabola surreale sull’amore e la distruzione. Jodorowsky non è mai stato solo un regista: è un visionario totale, capace di unire cinema, teatro, fumetto, tarocchi e psicomagia, per usare un termine a lui caro.

5. Shuji Terayama

Poeta, drammaturgo e cineasta, Shūji Terayama ha unito provocazione e surrealismo. In Throw Away Your Books, Rally in the Streets (1971) ha raccontato la ribellione giovanile con linguaggio sperimentale e dirompente. Con Pastoral: To Die in the Country (1974) ha trasformato il cinema in un sogno visivo e poetico. La sua opera rompe i confini tra realtà, mito e immaginazione ed è considerabile il principale esponente tra i registi visionari del cinema giapponese di sempre.

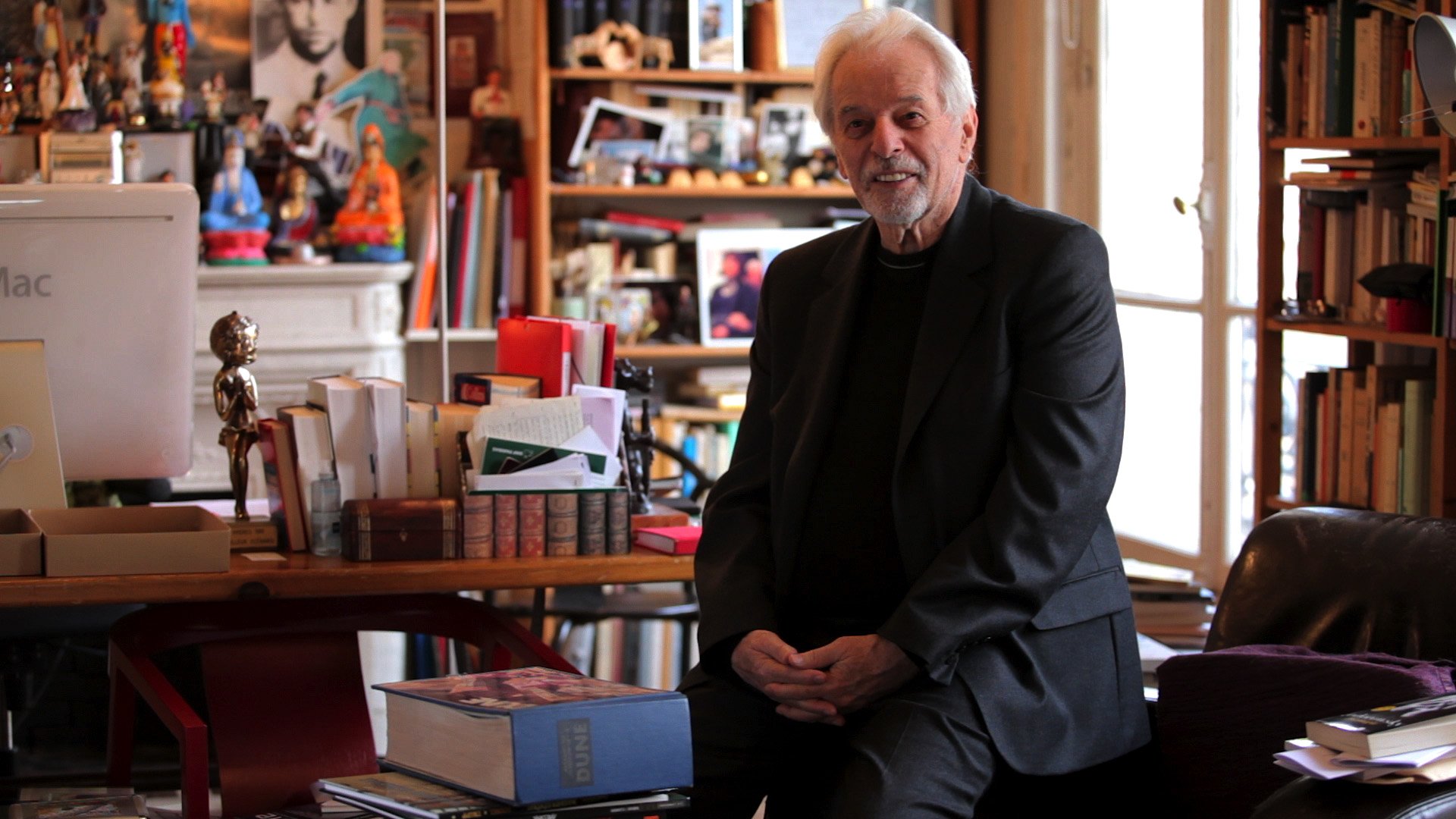

6. Peter Greenaway

Peter Greenaway è uno dei registi più raffinati e complessi del cinema contemporaneo, un autore che ha trasformato lo schermo in un palcoscenico pittorico, colto e ossessivamente geometrico. La sua estetica è impregnata di riferimenti alla storia dell’arte, alla pittura fiamminga, al teatro barocco e alla musica classica, che egli utilizza per costruire un cinema visivo dove l’immagine prevale sulla narrazione tradizionale. In I misteri del giardino di Compton House (1982), ad esempio, ha dato vita a un intreccio di erotismo, potere e inganni attraverso composizioni simmetriche e una fotografia che richiama i quadri di Vermeer. Con Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (1989) ha creato una delle sue opere più disturbanti e visionarie: un banchetto cinematografico di colori primari, eccessi carnali e metafore politiche sulla violenza del potere.

Greenaway ha continuato a spingersi oltre con film come Lo zoo di Venere (1985), un’opera che indaga la simmetria, la decomposizione e il ciclo della vita con rigore quasi scientifico, e L’ultima tempesta (1991), rivisitazione visionaria de La tempesta di Shakespeare, che unisce letteratura, pittura e tecnologia digitale in una sorta di poema audiovisivo. Anche opere più tarde come I racconti del cuscino (1996) hanno confermato la sua ossessione per il corpo e la scrittura, trasformando la pelle umana in una tela vivente.

Il cinema di Greenaway è un’esperienza sensoriale e intellettuale, che richiede allo spettatore di abbandonare il desiderio di trama lineare per immergersi in un universo di simboli, composizioni rigorose e suggestioni artistiche. La sua visione lo colloca tra i registi più visionari di sempre, un architetto delle immagini che ha elevato il cinema a opera d’arte totale.

7. Stanley Kubrick

Stanley Kubrick ha incarnato l’idea stessa di cinema come esperienza universale. Il suo essere un regista visionario trascende dalla concezione più onirica del termine, per incarnare quella più avanguardista e innovativa dell’essere regista con una visione superiore a quella di chiunque altro. Ogni sua opera, da 2001: Odissea nello spazio (1968) a Full Metal Jacket (1988), passando dal controverso e iconoclasta Arancia meccanica (1971), è una dimostrazione di controllo assoluto sulla forma e sulla sostanza. Kubrick ha esplorato i generi – fantascienza, guerra, horror, dramma storico – piegandoli alla propria ossessione per la perfezione visiva e filosofica. La sua capacità di trasformare immagini in riflessioni metafisiche ha reso la sua opera un viaggio nella condizione umana. Kubrick non solo girava film, ma scolpiva il tempo e la mente dello spettatore.

8. Jan Švankmajer

Jan Švankmajer è il maestro assoluto dell’animazione surreale e perturbante, un autore che ha trasformato pupazzi, oggetti e materiali quotidiani in creature vive e inquietanti. La sua opera è impregnata di surrealismo, eredità diretta del movimento ceco, ma anche di un’ironia nera e di una crudezza che hanno reso il suo cinema unico e riconoscibile. Con Alice (1988), un adattamento oscuro e visionario del classico di Lewis Carroll, ha creato un mondo fatto di giocattoli inquietanti, conigli imbalsamati e atmosfere claustrofobiche che sovvertono la magia infantile trasformandola in incubo. In Faust (1994) ha unito animazione stop-motion, teatro di marionette e attori in carne e ossa, dando vita a un’opera che sembra uscita da un sogno febbrile, sospesa tra sacro, profano e grottesco.

Già con i suoi cortometraggi degli anni Sessanta, come Dimensions of Dialogue (1982) e Food (1992), Švankmajer aveva dimostrato la sua capacità di fondere critica sociale e immaginario surreale, creando piccole parabole disturbanti sull’alienazione, sul consumo e sulla comunicazione impossibile. Lungometraggi come Conspirators of Pleasure (1996) e Little Otik (2000) hanno ulteriormente spinto i confini della sua poetica, esplorando le pulsioni erotiche, l’ossessione per il desiderio e l’ambiguità del rapporto tra uomo e oggetto.

Il cinema di Švankmajer è una costante immersione nell’inconscio, un laboratorio di alchimia visiva in cui tutto prende vita: pane che mastica, burattini che sanguinano, corpi che si smembrano in un gioco visionario. La sua influenza è enorme su altri autori, da Terry Gilliam a Tim Burton, fino ad artisti contemporanei che hanno ripreso la sua estetica perturbante. Più che un animatore, Švankmajer è un alchimista: ha dato forma ai sogni e agli incubi collettivi, trasformando il cinema in un viaggio nelle profondità della psiche.

9. Sergej Paradžanov

Sergej Paradžanov è uno dei registi più visionari del cinema sovietico e mondiale, un autore capace di trasformare la celluloide in un dipinto vivente. La sua poetica visiva si fonda su tableaux vivants, simbolismo folcloristico e un uso del colore che trasforma ogni inquadratura in un quadro pittorico. In Il colore del melograno (1969), Paradžanov racconta la vita del poeta armeno Sayat-Nova attraverso una successione di immagini metaforiche, dove costumi, oggetti e scenografie diventano simboli di una spiritualità e di una cultura ancestrale. Ogni scena è studiata come un affresco, un mosaico di segni visivi e poetici che respingono la logica narrativa tradizionale.

In Le ombre degli avi dimenticati (1965) Paradžanov esplora miti, tradizioni e rituali popolari, creando un cinema che è memoria, arte e sogno insieme. La sua opera è radicale perché rompe con il realismo socialista e propone un linguaggio cinematografico del tutto personale, in cui il simbolo prevale sulla trama e l’estetica diventa esperienza spirituale. Paradžanov non racconta semplicemente storie: scolpisce emozioni, colori e miti, lasciando allo spettatore la libertà di interpretare e immergersi in un universo visionario senza tempo.

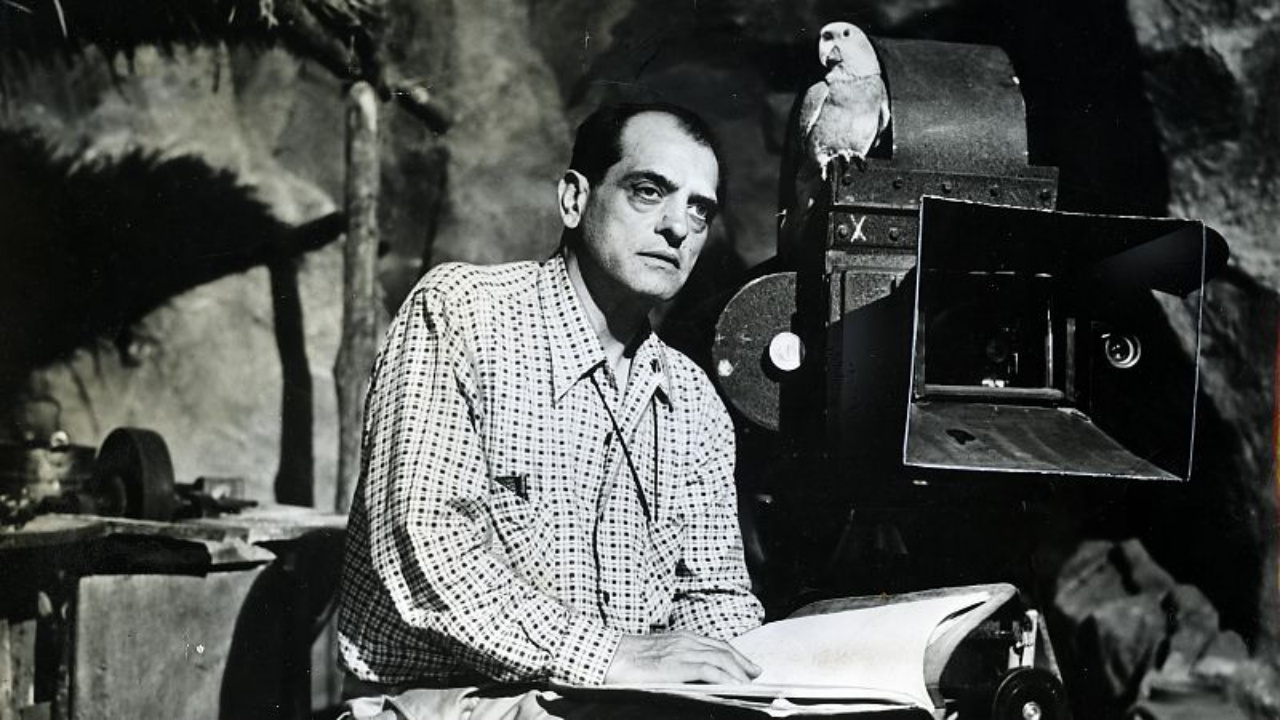

10. Luis Buñuel – il padre dei registi visionari

Abbiamo aperto questa lista dedicata ai registi visionari con l’autore più universalmente riconoscibile in tal senso e la chiudiamo con colui che, probabilmente, ha dato il via ad un cinema visionario e provocatorio, fondando il surrealismo. Luis Buñuel è stato capace di unire provocazione, satira sociale e profondità filosofica. Con Un chien andalou (1929), realizzato insieme a Salvador Dalí, ha inaugurato una nuova era del cinema d’avanguardia, creando immagini scioccanti e oniriche, come l’occhio tagliato da un rasoio, che restano icone dell’immaginario cinematografico. Un percorso proseguito con l’altrettanto allegorico e conturbante L’age d’or (1930). In Il fascino discreto della borghesia (1972) ha combinato surrealismo e critica sociale, mostrando l’assurdità e l’ipocrisia della società borghese attraverso sequenze apparentemente incoerenti, sospese tra sogno e realtà.

Ma Buñuel non si è fermato al surrealismo puro: con Viridiana (1961) e Tristana (1970) ha esplorato religione, morale e desiderio, intrecciando dramma e provocazione in un linguaggio unico e radicale, tematiche che serpeggiano con costanza nella sua filmografia. Buñuel ha dimostrato che il cinema può essere allo stesso tempo visione poetica e critica sociale, trasformando la realtà in simbolo e l’inconscio in racconto visivo. La sua influenza sul cinema contemporaneo è immensa, da David Lynch a Terry Gilliam, e la sua capacità di creare immagini memorabili e perturbanti rimane ineguagliata.

Leggi anche I 10 migliori registi del cinema giapponese