Carlo Verdone e Alberto Sordi a confronto tra similarità e differenze

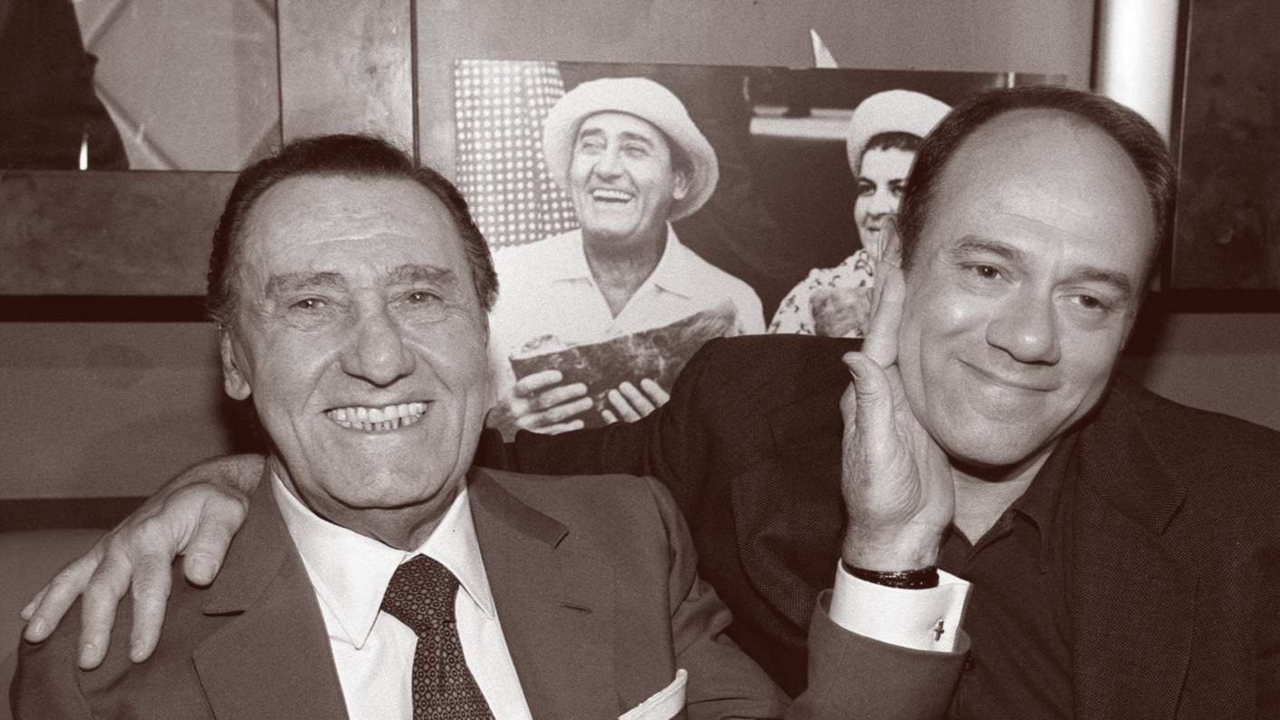

Il 17 novembre 2025 Carlo Verdone festeggia il compleanno e Roma lo celebra, come sempre, ma forse, quest’anno, un po’ di più, rendendolo sindaco per un giorno; la stessa sorte era toccata il 15 giugno del 2000 ad un altro volto in grado di rappresentare Roma e la romanità, Alberto Sordi, e non è un caso se pensiamo al filo rosso che tiene insieme i due attori. Sordi e Verdone si sono amati profondamente, stimati e apprezzati per il loro lavoro per ciò che sono stati e per sempre saranno (Sordi-maestro e nume tutelare per il giovane Verdone) e per ciò che saranno e sono (Verdone-“figlio” naturale del personaggio sordiano), tanto che Verdone era stato definito dallo stesso Sordi, il suo “erede”.

Carlo Verdone è un’istituzione proprio come Alberto Sordi

Verdone, proprio come Sordi, è un’Istituzione, è la sua città, le sue strade allegre ma anche romanticamente malinconiche. Verdone è un pilastro, una di quelle pietre che hanno gettato le basi per la costruzione del Colosseo. Carlo Verdone è Carlo per tutti, un amico, un parente, uno che ci conosce da vicino. Verdone sorregge Roma, placa le nostre manie, accarezza quei crucci che ci rendono fragili ma anche ciò che siamo. Verdone è i suoi personaggi, noi siamo loro e quindi, per la proprietà transitiva, noi siamo Verdone o lui è noi. Ci vogliamo bene e, a tratti, proviamo fastidio gli uni per l’altro, non fa piacere vedere una fotografia così chiara dei nostri più profondi segreti.

Se Sordi è quell’assurdo Alberto di Mamma mia che impressione! che cerca di colpire in maniera petulante la sua signorina Margherita, è il Silvio Magnozzi di Una vita difficile che prende a pugni, in un attimo di coraggio, il proprio capo dopo anni di servile sottomissione, Verdone invece, partendo dagli sketch e dai personaggi scritti per la tv, è quegli uomini che cercano di sopravvivere ma senza cattiveria, è uno qualunque nel senso umano possibile: è il nipote apprensivo e tenero, in balia di una nonna fin troppo moderna e ribelle che capisce tutto, è il giovane che prova a fingere, ma con scarsi risultati, è innamorato delle donne, ma in maniera pura e genuina se messo a confronto con i personaggi di Sordi. Sono estremamente diversi i due nonostante i molti punti di contatto.

Le loro vite sono da sempre unite, basti pensare che abitavano l’uno di fronte all’altro prima che Verdone anche solo pensasse di fare l’attore e il regista. La camera di Carlo si affacciava su quella di Sordi. Destino? Una predizione? Forse tutto insieme. Verdone e Sordi saranno “costretti” a guardarsi fino ad incontrarsi.

Carlo Verdone, padre di un cinema figlio del suo tempo

Verdone in più di un’intervista ha sottolineato che lui non è l’erede di Sordi perché quest’ultimo non ne ha. C’è stato solo un Alberto Sordi. Sa di dovergli dire “grazie” per tutto ciò che ha fatto per lui, come figura, come Storia, per il suo cinema e per il cinema tutto. Verdone ha camminato sul solco lasciato da Sordi, ha preso quel ruolo con molta serietà, tra le sue mani. L’uomo furbo, gigione, un ragazzone capace di fregare per non essere fregato, dall’indole istrionica centra poco con quello di Verdone che ha raccontato il ragazzo del suo tempo, a volte in crisi, impacciato, con i calzini bucati (Borotalco), afasico o timido innamorato della nonna (Bianco, rosso e Verdone), con gli occhi al cielo come chi non ha tutti gli strumenti e per superare la paura deve prendersi una pausa. L’album dei personaggi di Verdone è calato in quegli anni e in questi anni: un ragazzo degli anni ’70, un uomo degli anni ’80 che assieme alle sue donne è stato capace di rappresentare un rapporto con l’altro sesso e con il mondo completamente modificato, un uomo maturo, padre, marito tradito che riscopre l’amore. Il suo cinema è una geografia dei sentimenti che tra il riso e la commozione parla all’Italia. Se Sordi è stato il narratore e il “biografo” della nostra nazione post bellica e del boom economico fino ad arrivare alla contemporaneità, Verdone è maschera profondissima dell’italiano che sa anche piangere, che sa mostrarsi fragile, bambino senza vergognarsene, in balia e bisognoso dell’affetto femminile.

Carlo Verdone, quel viso in cui si può vedere molto di Sordi ma che poi racconta un suo viaggio

“Con quel faccione, con quel sorriso, con quegli occhi, con quelle guanciotte, era l’uomo più simpatico d’Italia”, così Renzo Arbore ricordava Alberto Sordi e a pensarci bene è una “toponomastica”, una cartina del volto che ben combacia con quella di Verdone. Un volto a cui si può aggiungere una delicatezza, una tenerezza che per formazione e per periodo storico non era propria di Sordi che aveva fatto del cinismo e della battuta rapida e sardonica il suo marchio di fabbrica. Una battuta tagliente, costruita come una bomba a orologeria, lastra di tutte le miserie umane.

Verdone, guardando Sordi, “maschera immortale”, declina, riscrive, i propri piccoli e grandi uomini, inciampando nelle ipocondrie, nelle timidezze di un maschio che maledice il giorno in cui ha incontrato una meravigliosa Margherita Buy, ammette che l’amore è eterno finché dura, nelle storture di un uomo che si ossigena per fare l’alternativo e si innamora della compagna del fratello (Perdiamoci di vista), nelle bugie di uno che si finge il figlio di Elvis e fa il Gallo cedrone ma in realtà è solo un uomo insicuro e spaventato. Insomma, la battuta, la costruzione comica di Verdone è molto diversa rispetto a quella di Sordi che vuole comunque essere un vincente anche quando cade, anche quando è succube di qualcuno e non ne percepiamo quasi mai, fino in fondo, gli impacci. Il personaggio Verdone è un infantile che spesso sbaglia perché vuole ancora giocare o perché non sa, è uno a cui ne capitano di tutti i colori e riesce a far ridere proprio per la sua ingenuità.

La romanità di Sordi e di Verdone, proprio per le differenze, è la prova di quanto sia variegata e declinabile quella che è una vera e propria filosofia di vita, distillata nel loro corpo e nella loro ironia costruita sulla capacità di ridere delle disgrazie come forma di sopravvivenza, sull’arte di arrangiarsi e sulla potenza di lingua affilatissima e anche, a volte, spietata.

Carlo Verdone, il narratore dei buoni, degli anti-eroi a cui si vuole bene e Alberto Sordi, il rappresentante dei cinici, astuti e egoisti che ci hanno strappato beffardi sorrisi

Sordi, ricorda Verdone, “andava a ruota libera, un futurista, innovativo e rivoluzionario” e così ha rappresentato le stravaganze e la carenze etiche degli italiani. I suoi personaggi sono cinici, antipatici, arrivisti, spietati con i deboli e servili con i potenti, lui è l’italiano medio dei suoi tempi, abile a muoversi con astuzia ed egoismo nel dopoguerra e negli anni a seguire, e proprio mentre lo descrive dandogli corpo e costruendo mimica e voce, ne fa una critica e così lo rende comico. Contraddicendo le regole della comicità ha dato vita ad un personaggio arrogante, in una sorta di denuncia alla mediocrità, da quella professionale (Il medico della mutua e Il vigile) a quella sentimentale (Il vedovo). Verdone invece prova sempre tenerezza per le sue creature, portando sullo schermo piccolo o grande, che siano gli inizi o che siano gli anni a seguire, degli uomini che sono umanamente normali che non ambiscono ad altro se non ad essere sé stessi: il bullo coatto, l’hippie di mezza età, il bonaccione, il rompiscatole (come non pensare a Furio), l’emigrato meridionale, realizzando dei personaggi che prima erano macchiette e poi sono stati infarciti di toni, gesti. Sono uomini che crescono con lui, pensiamo a Viaggio di nozze (1995) e a Grande, grosso e…Verdone (2008). Lui è eroico proprio nel suo essere antieroe, un po’ sfigato, bonaccione, malinconico, pieno di nevrosi, sempre dalla parte “giusta” anche quando finge di essere qualcun altro perché l’unico che tradisce è sé stesso.

Carlo Verdone e Alberto Sordi tra amicizia e difficoltà

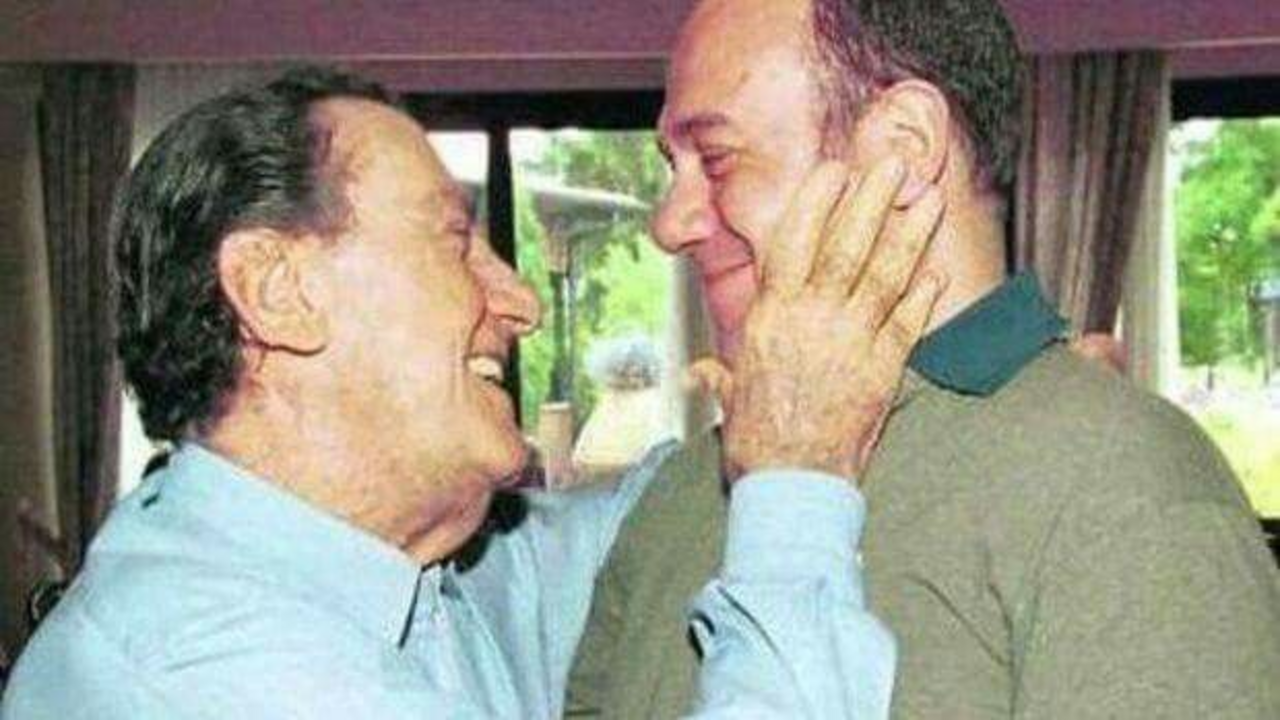

La loro amicizia è sempre stata solida, anche se all’inizio il piccolo Carlo ha avuto un incontro complesso con Sordi che si comportava con il bambino come se fosse un adulto. Inevitabilmente In viaggio con papà diventa un film simbolo per il loro rapporto e per il loro “passaggio di testimone”, almeno pubblico. Uno è il padre Armando, l’altro è il figlio Cristiano. Uno è donnaiolo, l’altro è un timido ragazzo pasticcione e complessato che da anni fa parte di una bizzarra comunità hippy per la salvaguardia del gabbiano. Uno è un padre non pronto, l’altro è un figlio bisognoso della spinta paterna e dei suoi abbracci. La pellicola ottiene un grande successo di pubblico perché i due formano una coppia dalla comicità genuina e complementare esprimendosi in sketch spesso spontanei ed istintivi. Un bell’incontro. Sembrava quasi una scelta voluta dal destino, fin da quella finestra e da quella foto firmata da Sordi con queste parole, “con tutto il mio paterno (sottolineato) affetto”. Quella di In viaggio con papà è una storia avventurosa, un film in cui due grandi nomi si incontrano e si scontrano per diverse vedute e stile di lavoro differenti. Se Sordi, durante la scrittura, interviene soprattutto per mettere a posto i dialoghi, Verdone racconta di aver dato qualche idea che è piaciuta a Rodolfo Sonego. Sordi e Verdone riescono a creare una buona alchimia nonostante ci sia qualche frattura tra i due che si ricuce con facilità, basta una carezza e il rispetto che l’uno prova per l’altro.

Lavorano nuovamente insieme, quattro anni dopo, in Troppo forte (la sceneggiatura è stata scritta da Verdone in collaborazione con Sordi e il leggendario Sergio Leone, con il contributo di Sonego), questa volta, alla regia, siede Verdone. L’esperienza è più complessa, inevitabilmente questo cambio di posto ha scompaginato molte cose. Lavorano diversamente, lui sa bene cosa vuole e trova Sordi e la sua interpretazione sopra le righe, a tratti più vicino a Oliver Hardy, quindi parodistico, caricaturale, eccessivo, che all’uomo a cui lui aveva pensato. Verdone qui è Oscar Pettinari e dà vita a un personaggio dei suoi, il film non è stato molto amato dalla critica nonostante alcuni momenti siano rimasti nella storia come quello del flipper – realizzata quasi completamente in modo improvvisato. Non avendo avuto l’opportunità di provare in precedenza, per tali motivi si è trovato con lividi sulle cosce a causa dei movimenti intensi richiesti dal gioco. La performance spontanea ha conferito alla scena un’autenticità che ha colpito il pubblico. Sordi interpreta l’eccentrico avvocato, Giangiacomo Pigna Corelli in Selci, ruolo che Verdone aveva pensato per Leopoldo Trieste. Il film non risulta particolarmente riuscito forse proprio per questi problemi.

Carlo Verdone, un nome che ci scalda il cuore e ci fa sentire a casa proprio per l’umana originalità e normalità del suo cinema

Verdone deve molto a Sordi, proprio come qualsiasi altra persona, proprio come il Cinema tutto, ma è anche vero che ha trovato una sua strada così unica e personale, così tanto figlia del suo tempo da non poter essere simile a nessun altro. Verdone ha compilato un album umano differente rispetto a quello di Sordi che ha riempito un bacino ben definito, ha raccontato molto dell’italiano di quegli anni proprio come aveva fatto anche Sordi, quindi probabilmente è proprio la prospettiva e lo sguardo di narratori del momento che rende simili due grandi nomi del nostro cinema italiano. L’uno percepiva l’urgenza di ridere per rimettere tutto insieme durante e dopo la guerra e la ricostruzione, di (de)ridere quell’essere umano così pieno di tic e di ombre che se guardate bene potevano diventare mostruose (come non pensare alla durezza del film che segnato la fine della commedia all’italiana, Un borghese piccolo piccolo, in cui la maschera per eccellenza, Sordi, diventa un serial killer per vendicare il proprio figlio), quello che farebbe di tutto per essere un vincente anche mentire ma nella maniera più cinica possibile. L’altro è figlio di quella generazione lì, non ha conosciuto la guerra ma conosce la paura di non essere all’altezza, il disagio di essere uomo fragile mentre la donna è sempre più forte, capace, indipendente (come non pensare a Eleonora Giorgi in Borotalco), uno a cui spesso le cose non vanno bene eppure insiste, uno su cui tutti si appoggiano ma lui a chi si può appoggiare? Verdone è stato uno di quelli che ha dato nuova linfa al nostro cinema, che ci ha fatto sentire a casa proprio portandoci dentro alle nostre fragilità.