Ghost Elephants: recensione del documentario di Werner Herzog, da Venezia 82

In Ghost Elephants, sospeso tra l’inettitudine come condizione cosmica e l’attesa come gesto sapienziale, Werner Herzog costruisce un tempo sacro che si oppone alla bulimia iconografica del presente.

Ghost Elephants è la chimera dell’antropologia, l’eco di una permanenza introspettiva negata, l’abisso silenzioso che ingoia la traccia prima ancora di ricevere una testimonianza.

Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 82, il documentario d’autore si presenta come un’assenza in cui far giacere la ricerca della prospettiva. Una visione esiliata nella febbre geologica di un continente che si sgretola nella memoria della propria fauna.

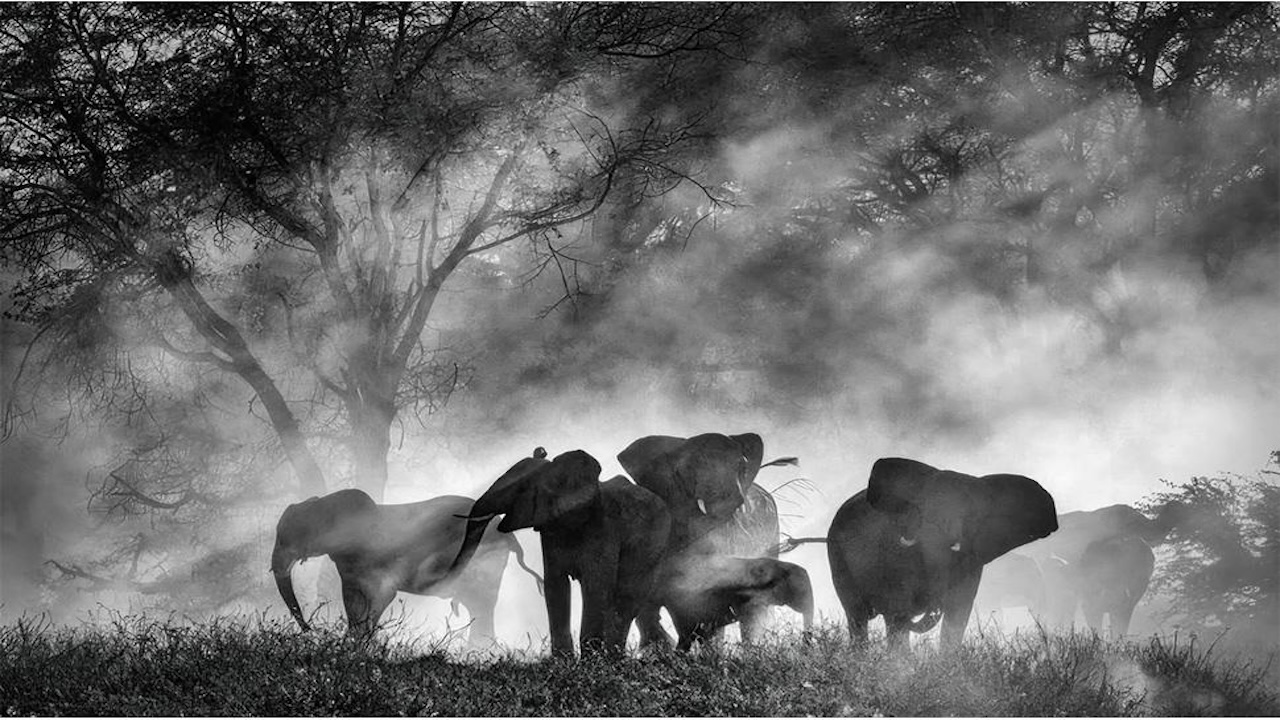

L’elefante, monumento mitico e obliquo, si smaterializza: non più carne ma ombra, non più specie ma spettro. Il suo incedere è vibrazione, preghiera muta, cronaca lirica della propria estinzione.

Werner Herzog non lo racconta, lo lascia evaporare; e nel farlo, apre una ferita nella superficie ottica del cinema.

Gli elefanti di Neve

Rompere il ghiaccio con Herzog è come incidere il permafrost di un pianeta remoto per scoprire che sotto vibra ancora il cuore primordiale della Terra. È un gesto arcaico, quasi iniziatico, che ci restituisce alla geologia del pensiero. Il suo cinema è frattura e magma: non osserva, ma scava; non descrive, ma interroga. È un alfabeto di fenditure, un sismografo che scrive con il silenzio delle cose.

In Ghost Elephants, l’immagine non documenta, ma invoca: è liturgia della sparizione, apparizione del non-detto, teologia della dissolvenza.

Il fantasma — privo di pelle, di massa, di passato — incombe. Non come presenza, ma come mancanza attiva. L’elefante è il totem di una resa: quella dell’essere umano davanti alla vertigine della propria evoluzione, al punto cieco della sua arroganza. Lo sguardo di Herzog non cerca redenzione, ma disintegrazione consapevole. Le riprese non catturano ma sezionano; non si posano sul reale, ma lo incidono con la lama del pensiero puntata verso la retina interiore dello spettatore. Ogni fotogramma è una fenditura ontologica, un dispositivo che frammenta il visibile per lasciare affiorare l’invisibile.

Sospeso tra l’inettitudine come condizione cosmica e l’attesa come gesto sapienziale, Herzog costruisce un tempo sacro che si oppone alla bulimia iconografica del presente.

Villaggio di Nhoma, Namibia, Africa— già esplorata, filmata, mitizzata — diventa qui un avamposto post-biografico, un altare spoglio su cui viene sacrificata l’illusione della sopravvivenza. Lentamente, inesorabilmente, ci riconsegna a un silenzio arcaico, dove la realtà non si registra ma si lascia filtrare — come polvere — attraverso la membrana cinematografica.

Il documentario è un cannibale etico

Se il cinema dell’irreale, nella dimensione più lynchiana plausibile, edifica cattedrali oniriche nel deserto della mente, Herzog scava pozzi nella carne viva del mondo. Laddove uno costruisce labirinti, l’altro li fa crollare. Laddove la finzione sussurra sogni, Herzog urla visioni. Entrambi le considerazioni sono alchimiste del visibile, ma Herzog lavora con la terra, la cenere, il respiro degli antenati. Il suo non è cinema, ma geologia spirituale.

Ogni inquadratura è un precipizio; ogni silenzio è una camera d’eco in cui rimbalzano i frammenti dell’umano. L’uomo, nelle sue narrazioni, è bestia pensante, creatura smarrita che danza in uno specchio incrinato dove il riflesso è già un addio. Nel tentativo di nominare l’elefante, finiamo per smarrire la nostra stessa identità: ciò che rimane è una lingua estinta, una grammatica di specie perdute.

La camera, in Herzog, non è occhio ma è pelle. Non registra ma assorbe, trasuda, trasmette.

L’esperienza diventa frizione, purificazione per attrito: ci aggrappiamo a corde erbose, ci lasciamo scorticare da un pensiero che è anche carne, sangue, visione.

E Ghost Elephants è carne altrui che si fa nostra. Il cinema – qui- si cosparge di esistenze, si nutre dell’altro, lo ingloba come un cannibale etico. Nel suo gesto, il documentario perde rigidità, si fa profezia visionaria, epica dell’effimero, catarsi speculativa.

La pelle del cinema del reale

In Herzog, coesistono il delirio lucido di Chris Marker, l’ascensione estatica di Robert J. Flaherty, la brutalità attrattiva di Jean Rouch, l’astrazione contemplativa di Chantal Akerman.

Ma Herzog non osserva, profana. E nel profanare, sacralizza. Come Cassavetes per la recitazione, Herzog è per il cinema un dispositivo tellurico: registra le scosse dell’anima e le trasfigura in paesaggio. La sua forza è la lucidità febbrile con cui attraversa la follia del mondo. Non cerca armonia ma impugna la realtà come un coltello e incide il tempo in ferite narrative. Le sue citazioni restano posizionate nei suoi mondi come frammenti sacri. Sono formule rituali per un cinema che non cerca verità ma rivelazioni opache.

“Molte cose nella mia vita mi sembrano come un’attrazione sul filo, anche se per lo più non noto nemmeno che ci siano abissi ai lati.”

Le sue parole non evaporano ma restano come spore nell’aria, capaci di germogliare nella mente dello spettatore e trasformarlo in una creatura nuova, più nuda, più sensibile.

Non è assurdità, né teoria: è filosofia incarnata, metafisica ruvida, manuale di sopravvivenza poetica in un mondo che crolla con grazia. Ed è lui a specificarlo, sempre.

Il processo in atto? Nessuno che si lasci definire. È l’infanzia del pensiero, la primitività del sentire, l’incontro con ciò che svanisce mentre lo tocchiamo. Un atto d’amore verso l’irreversibile. Una carezza data a ciò che non tornerà.

Come uno skater su una superficie ruvida, Herzog ripete i suoi movimenti con pazienza frenetica, consapevole che solo nell’attrito con il mondo può emergere il gesto puro, il trick perfetto che non conquista lo sguardo ma lo trapassa. La sua costanza è una forma di trance, un rito che si compie nell’errore reiterato, nella caduta come già parte della spinta: uno sciamano su quattro ruote che disegna traiettorie spirituali tra le crepe del visibile.

Ghost Elephants: valutazione e conclusione

Ghost Elephants con entità, spettro, balbettio visivo enfatizza l’incarnazione di un promontorio documentaristico che raccoglie a sé un’intera peripezia cinematografica, scarabocchiando narrazioni interrotte, raccogliendo reliquie di senso nel caos, determinando la necessità di un Herzog ormai a noi rivelato: una preghiera visiva in una lingua estinta. Una profezia scritta da un’intelligenza archetipica nel secolo prima delle scoperte. Herzog ha costruito un’estetica della rovina. Ha reso la vociferazione naturale un’alleanza divina.

Ma divino chi è? L’eco? L’animale? Il paesaggio? O lo spettatore stesso, trasfigurato in reliquia vivente?

Leone d’Oro alla carriera, Werner Herzog continua a essere il cartografo dell’impossibile, esploratore di territori che non devono avere alcun senso. Si può colpire, invocare, persino maledire eppure resta, imperturbabile, a indagare nel vuoto. Francis Ford Coppola, incaricato di rendergli omaggio, lo osserva come si osserva un fenomeno naturale: non un semplice regista, ma un devoto dell’immagine, un predicatore del visibile, uno che accende lo sguardo sul mondo non per redimerlo, ma per accettarne la rovina capace di arrivare alla verità.

Herzog non limita la macchina da presa, non scorre alcuna sceneggiatura, non si fossilizza sulle tecniche estetiche | attraversa, smonta, ricompone per l’esperienza ideale dell’improbabilità. Tutto diviene un set vivo in cui lui vede attraverso gli altri, attraverso tutti — attraverso di noi. E viceversa. E per questo, celebriamolo!

Ghost Elephants è il documentario diretto da Werner Herzog. Presente alla Mostra del Cinema di Venezia 82 per la sezione Fuori Concorso.