L’eternità cinematografica di Tatsuya Nakadai

Tatsuya Nakadai si erge nel firmamento del cinema come un albero antico, le cui radici affondano nella profondità della tradizione giapponese e i cui rami si protendono verso l’infinito della memoria collettiva. Resta la nostalgia creativa, l'attenzione per il visivo concettuale e metaforico, la cura per la misura temporale, la proiezione sentimentale su schermi fertili. Profezia di un interprete che ha reso la recitazione meditazione, il processo cinematografico eternità rappresentativa.

Così come il volto nascosto dalla maschera nella tragedia greca portava il segreto insondabile dell’anima, e il coro ne scandiva il giudizio eterno, il cinema giapponese ha custodito, tra gesti sospesi e silenzi eloquenti, il sentimentalismo lirico dell’esistenza. In questa trama impalpabile e intessuta di ombre, Tatsuya Nakadai si muoveva come un eroe privo di nome e identità definitiva, custode di un linguaggio sotterraneo, invisibile e stratificato. Le sue maschere non si aprivano mai completamente: ogni piega del volto, ogni sospensione del respiro racchiudeva un molteplice ordito di significati che superavano la potenza delle parole. In lui, la metropoli di Tokyo respirava fra i riflessi delle torri di vetro e l’ombra silenziosa dei templi, tra il sussurro antico dei giardini e il clangore incessante dei treni. La convivenza di modernità e arcaicità si manifestava come rami intrecciati di un unico bonsai, e lui vi si muoveva con grazia calcolata, quasi meccanica. Vibrante di memoria e pathos.

L’ordine del cinema e il caos latente della rappresentazione

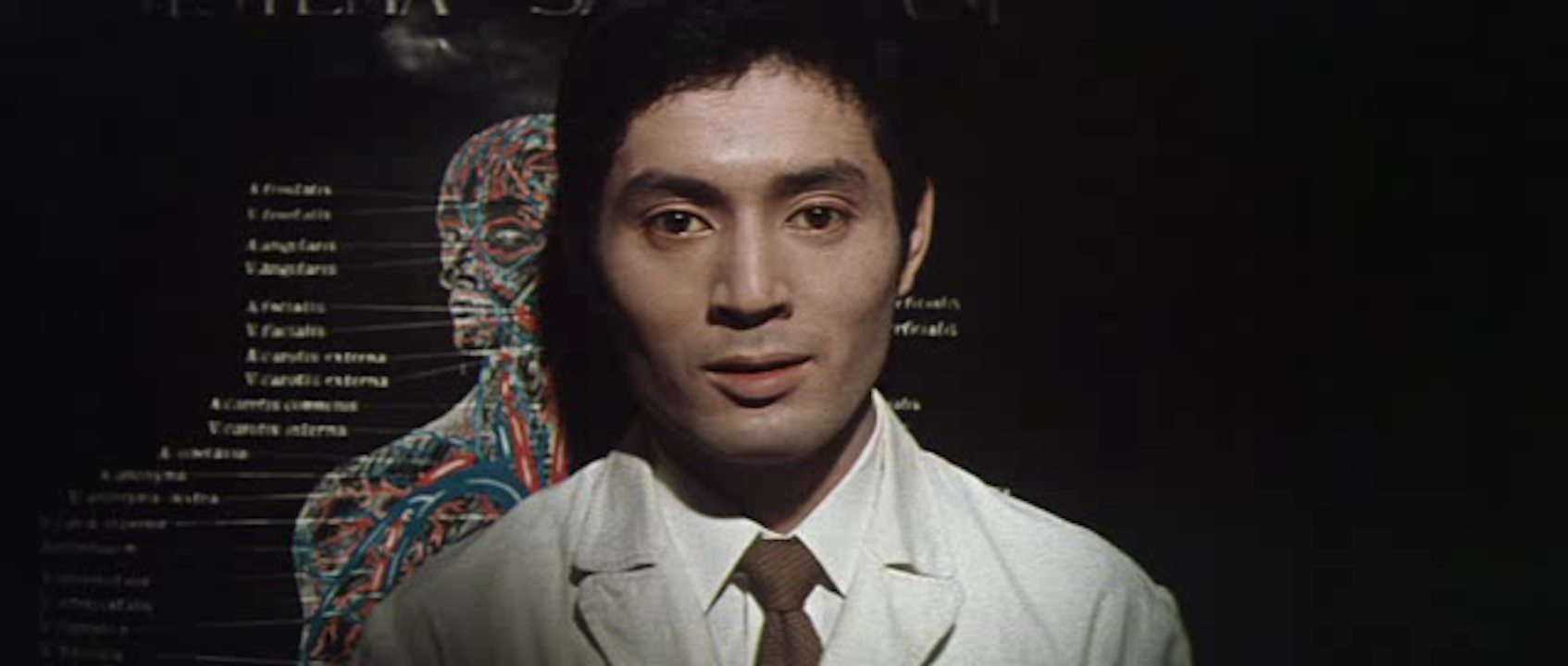

Nei primi passi della sua epopea cinematografica, nella monumentale saga di The Human Condition (1961-1962) di Masaki Kobayashi, in Tatsuya Nakadai si profilava, con struggente intensità, la tensione perenne tra etica e sopravvivenza, ordine imposto e caos latente; il suo Kaji scorreva come un fiume carico di riflessi, specchio delle regole e delle contraddizioni di un Giappone sospeso sull’orlo di un abisso tra tradizione e modernità. Uomo di gesti ritualizzati, calibrati come in una cerimonia del tè, tracciava invisibili incisioni nell’anima dello spettatore, generando interrogativi profondi e senza risposta. Poco dopo, in Harakiri (1962), il medesimo regista gli affidava il drammatico rito del suicidio, dove il gesto diventava meditazione ascetica sulla giustizia e sull’inganno sociale, e ogni pausa, ogni piega del capo si configurava come un albero piegato dal vento impietoso della Storia.

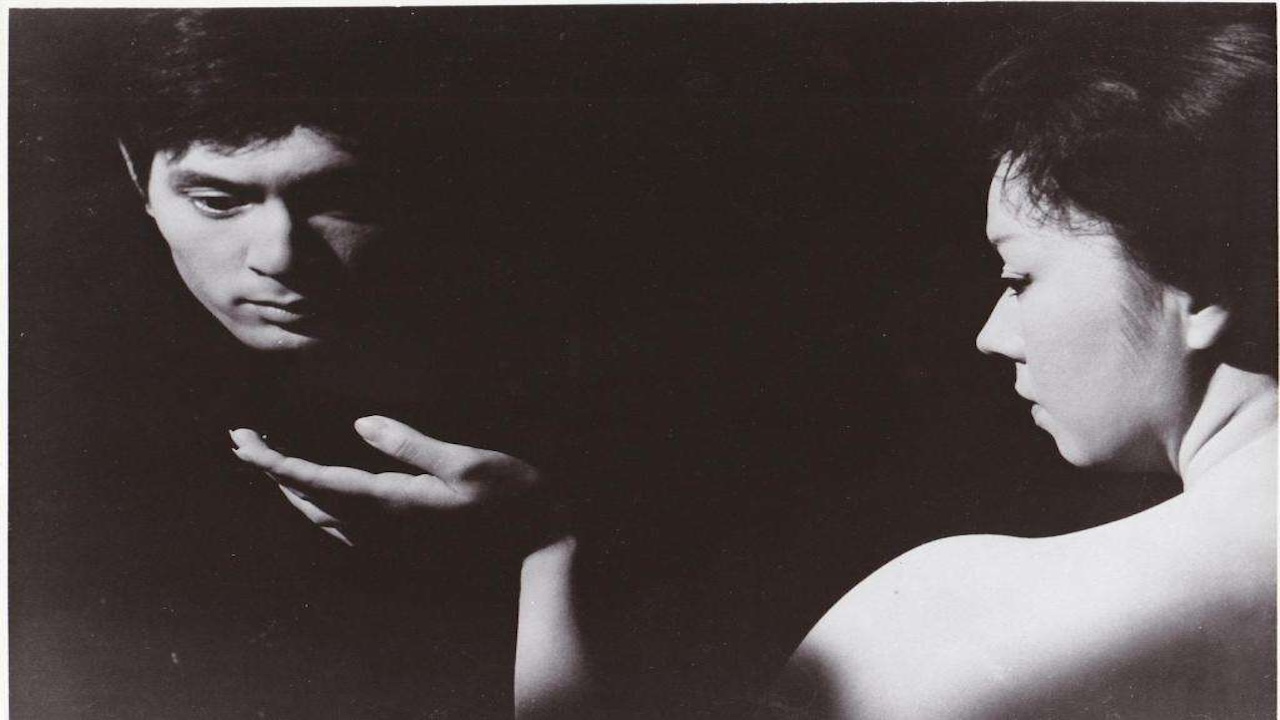

L’incontro con Hiroshi Teshigahara ne Il Volto di un Altro (1966) elevava questo dialogo tra corpo e spirito a una dimensione metafisica: Nakadai si addentrava nel labirinto sfaccettato dell’identità come in un caleidoscopio di specchi, dove ogni movimento diventava segnale di tensioni interiori, e ogni silenzio architettura invisibile dell’anima. Lo spettatore percepiva ogni sottile variazione di energia come un fragile foglio di tè sospeso in un’acqua calda e immobile, vibrante però di una sostanza ineffabile.

Anche le opere meno note, come Kwaidan (1964) e Demon Pond (1979) di Masahiro Shinoda, si stagliavano come ombre e riflessi dello stesso albero ancestrale. Figure oscillanti tra memoria e sogno, realtà tangibile e leggenda primordiale; ogni gesto misurava lo spazio con la pazienza e la cura di chi coltiva un albero sacro, lasciandolo crescere lento e silenzioso da mani attente e amorevoli.

Il suo incontro con Akira Kurosawa segnava un’altra dimensione del rituale cinematografico. In Kagemusha (1980), la sua presenza si duplicava e moltiplicava, e la maschera del guerriero, proiettata sulla guerra e sulla menzogna politica, pulsava sotto lo stesso respiro della città che mutava. Poi in Ran (1985), ogni parola e ogni silenzio diventavano geometria morale; il caos della potenza e la fragilità dell’uomo venivano tradotti in gesti residui eppure immensi, come foglie di tè sospese nell’aria prima di posarsi nell’acqua. Anche nei suoi ruoli più sperimentali, la recitazione di Nakadai non si limitava a mostrare, era disciplina e musica, sospensione e vibrazione, memoria e profezia.

Tatsuya Nakadai: arcaico modernista

Le connessioni tra i film non si stabilivano mai come linee di confine: erano correnti sotterranee, risonanze. Un’esplosione di tensione morale in Samurai Rebellion (1967) echeggiava nei silenzi di Kwaidan, mentre la dualità interiore si rifletteva negli equilibri precari di Demon Pond. Ogni gesto, ogni respiro, era nota di un’orchestra invisibile, ogni pausa un invito alla contemplazione. La sua tecnica, confrontata con quella di altri attori contemporanei, come Toshiro Mifune, appariva quasi geometrica: Mifune era fiume in piena, Nakadai era giardino zen. Entrambi affascinanti, ma con ritmi completamente diversi – l’uno esplodeva, l’altro curava.

Una cura letteraria della filosofia orientale, da Basho a Zeami, da Tanizaki a Murakami, erano correnti invisibili nella sua recitazione. Come nel teatro Noh, la misura del gesto contava più della parola; la tensione del vuoto più della presenza. Nei suoi film, l’influenza letteraria non si spiegava, si percepiva come un’eco interna: le storie di samurai, i drammi morali, i paradossi dell’anima alternati come fosse metrica, in ritmo e pausa; ogni personaggio si muoveva tra maschera e carne, tra memoria e metamorfosi.

La dualità tra tradizione e modernità, mai esplicita, attraversava ogni suo ruolo. In The Human Condition, il conflitto morale del protagonista si rifletteva nella città che cresceva e cambiava; in Kagemusha, la maschera del potere dialogava con l’ombra del tempo; in Ran, la rappresentazione del caos riproduceva le leggi della storia. Come un bonsai, ogni gesto era modellato con attenzione certosina, piegato dal vento della storia e illuminato dalla luce delle conoscenze antiche, mentre le foglie sospese nel tempo vibravano di modernità.

Non era solo il gesto a parlare, il suo cammino sullo schermo si intrecciava con le grandi collaborazioni artistiche, da Masaki Kobayashi a Hiroshi Teshigahara, da Akira Kurosawa a Masahiro Shinoda, attraversando una traiettoria che integrava sperimentazione e rigore. La sua presenza in Silence (1971) risuonava come meditazione storica sulla fede e la resistenza morale, mentre in Sword of Doom (1966) esplorava l’oscurità umana con precisione chirurgica.

L’orrore di Tatsuya Nakadai

Tatsuya Nakadai apparve sullo schermo come un’entità sospesa tra luce e ombra, un vento invisibile che piegava lo spazio attorno a sé e lasciava impronte indelebili nella psiche dello spettatore. In Onimasa (1982) si muoveva come un sovrano di mondi sotterranei, dove violenza e desiderio si intrecciavano in un ritmo lento e inesorabile, trasformando la sua espressività in una scintilla capace di incendiare la coscienza. Da quelle profondità, la tensione filtrava in Omicidio volontario (1981), dove follia e ossessione diventavano correnti invisibili che penetravano stanze e corridoi, insinuandosi nelle crepe dell’animo umano e rendendo percepibile l’inquietudine prima ancora della catastrofe.

Nei vortici grotteschi di Le scandalose avventure di Buraikan (1970), il caos si manifestava con un’energia elettrica che oscillava tra riso e minaccia silenziosa, un lampo che attraversava il buio senza annunciare il tuono, prefigurando l’estetica delll’orrore più sottile dei film successivi. E in L’amante sotto il crocifisso (1962), il desiderio represso e le passioni proibite scorrevano come correnti di sangue gelido attraverso le ossa, pronte a emergere in un’onda silenziosa ma travolgente, lasciando dietro di sé echi di tensione che vibravano nello spettatore molto tempo dopo che l’immagine era svanita.

Attraverso questi ruoli, Nakadai rivelò che l’orrore più autentico non ha forma concreta, ma risiede nei recessi insondabili dell’animo umano, nei segreti non detti, nella fragilità delle emozioni, nelle paure che non osiamo ammettere. I suoi sguardi e i gesti sospesi evocavano un abisso invisibile, una tensione fisica e mentale che ricorda la brutalità interiore dei film di Shinya Tsukamoto o la deformità emotiva e corporea dei lavori di Takashi Miike, dove corpo e mente sembrano fondersi nell’orrore. Guardarlo è come contemplare una notte eterna senza stelle, un’oscurità pulsante in cui fascino e terrore si confondono, dove ogni film diventa frammento di un’unica meditazione sull’ignoto che si nasconde dentro di noi, pronto a emergere in silenzio, senza clamore, ma con una potenza che trapassa lo schermo e persiste nell’impressioni più ignote e intime.

Epopea Cinematografica

In questa visione interpretativa i paradossi morali acquisivano elasticità. Le tensioni politiche del Giappone postbellico, i conflitti sociali, tutto emergeva senza essere nominato; solo un riverbero tra ombra e gesto, tra memoria e attualità, tra la città e il silenzio dei giardini. La sua recitazione, pur disciplinata, era flusso continuo, respirazione, traccia interna che scorreva tra tensione e rilascio, mantenendo un dialogo implicito tra ogni film e ogni ruolo, come se l’intera carriera fosse un’unica lunga meditazione sull’uomo, sul tempo e sulla storia.

Ed ecco perchè Tatsuya Nakadai si erge nel firmamento del cinema come un albero antico, le cui radici affondano nella profondità della tradizione giapponese e i cui rami si protendono verso l’infinito della memoria collettiva. La sua vita e la sua arte sono un continuo dialogo tra voce e silenzio, tra ombra e luce, e ogni riconoscimento ricevuto sembra non essere un premio, ma un’eco della sua presenza silenziosa e potente nel cuore dello spettatore.

Già nei primi anni Sessanta, con Harakiri (1962), il suo volto diventava uno specchio di sofferenza, tensione etica e sublime tragicità, guadagnandosi il Blue Ribbon per il Miglior Attore: un segno tangibile che la sua arte non si limita alla superficie, ma penetra nelle pieghe più nascoste dell’anima. Nei primi passi della sua tragedia cinematografica, in The Human Condition di Masaki Kobayashi, emergeva già la tensione tra etica e sopravvivenza dell’incoscienza umana.

La Medaglia al Nastro Viola (1996) ne consacra la profondità culturale, mentre l’Ordine del Sole Nascente, 4ª classe, Raggi d’Oro con Rosetta (2003) testimonia la luce che Nakadai ha riversato sul mondo, un sole che illumina senza abbagliare, che riscalda senza consumare, incendiare. Quando il Giappone lo onora come Persona di Merito Culturale (2007), non celebra solo un attore, ma un interprete che ha saputo trasformare la finzione in esperienza spirituale. I premi Asahi e Kawakita (2013), il Premio Toshiro Mifune (2015), e l’Ordine della Cultura (2015) sono come petali caduti da un albero immortale, fragili nel loro manifestarsi, eppure eterni nel valore simbolico, segni di un’arte che ha attraversato decenni senza perdere la freschezza della sua energia vitale.

Tra gli ultimi riconoscimenti, la nomina a Cittadino Onorario di Tokyo (2024) e il Lifetime Achievement Award del Tokyo International Film Festival (2019), sono le tessere che completano un mosaico che racconta non solo la carriera di un attore, ma l’incarnazione stessa della memoria e del tempo nel cinema. Ogni premio, ogni tributo, non è che un riflesso di Nakadai come un fiume che scorre attraverso epoche e generazioni, portando con sé le sedimentazioni di emozioni, storie e contemplazioni profonde.

Tatsuya Nakadai

Tatsuya Nakadai non è stato soltanto un interprete, è stato un custode dei silenzi, un architetto del gesto cinematografico, un giardiniere dell’anima dello spettatore. Ogni suo film, ogni riconoscimento, ogni sguardo carico di significato, è esattamente un braccio fiorito che si protende verso l’eterno, un invito a contemplare la bellezza fragile e potente della vita stessa.La sua morte non chiude nulla, ma lascia il mondo sospeso come un rituale funebre orientale: foglie di tè che cadono lentamente nell’acqua, fumo d’incenso che avvolge un giardino di pietra, rami di bonsai curati con la sapienza dell’attesa. La disciplina e la vibrazione della sua recitazione continuano a farsi sentire, un’eco che attraversa il tempo, un invito a contemplare, le parole inesistenti. Nakadai per sempre maestro di un’arte che non urla, ma pulsa lentamente dentro chi osserva, legando la tradizione alla sorte della sua modernità, il rumore alla sua riproduzione nell’eternità del silenzio: maschera e carne, storia e sogno.

Resta nostalgia creativa, attenzione per il visivo concettuale e metaforico, cura per la misura temporale, importanza sostanziale del vuoto, proiezione sentimentale su schermi fertili: profezia di un interprete che ha reso la recitazione meditazione, il processo cinematografico eternità rappresentativa.