Kai, l’autostoppista con l’accetta: recensione del documentario di Colette Camden

Il documentario Netflix che racconta la storia di Caleb "Kai" McGillvary, fra industria dello spettacolo e cultura della violenza

Dal 10 gennaio è disponibile, su Netflix, il documentario true crime, Kai, l’autostoppista con l’accetta, diretto da Colette Camden.

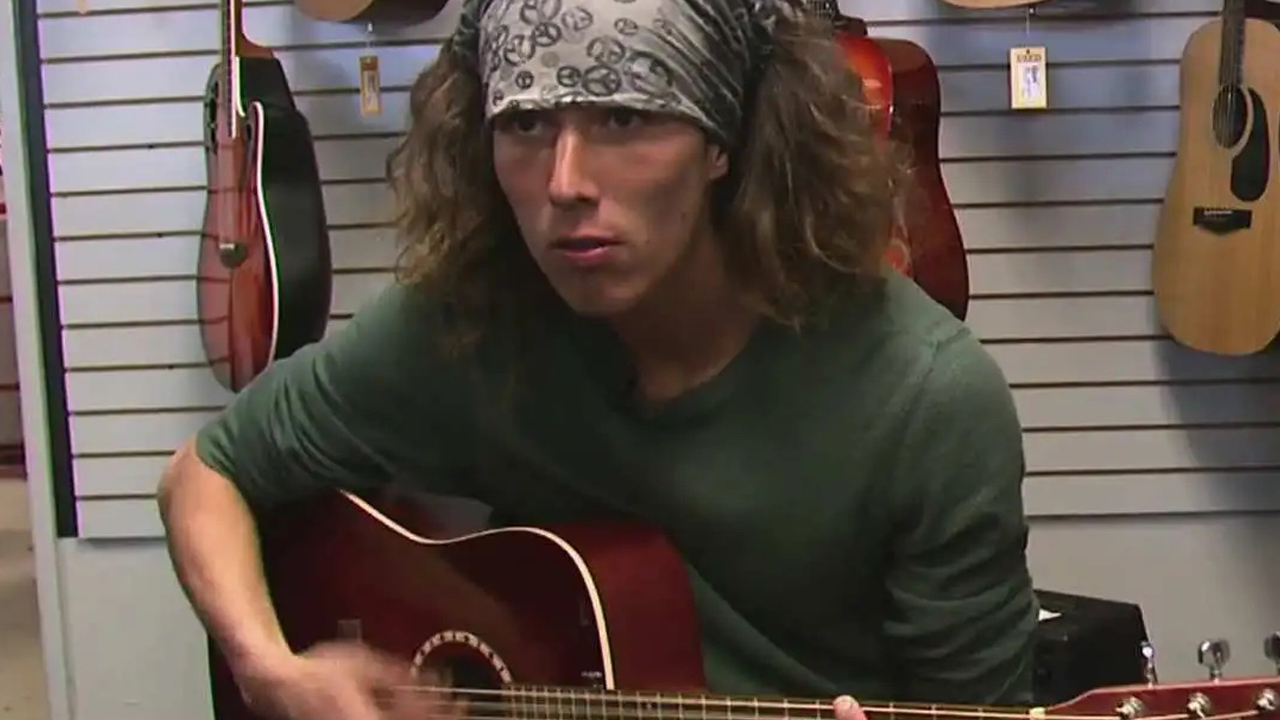

Il film ripercorre la storia tragica e grottesca di un ragazzo che, nel 2013, divenne, per qualche mese, un fenomeno virale sui social media. Kai, il cui vero nome è Caleb McGillvary, era un giovane nomade californiano che viveva di espedienti e piccoli furti. Il giovane si spostava lungo la West Coast facendo l’autostoppista e seguendo una filosofia di vita incentrata, almeno in apparenza, sul motto sessantottino “Peace and Love” e sul rifiuto della normalità borghese. Un giorno ottenne un passaggio da Jett McBride, uomo di mezza età, intriso di teorie complottiste che vedevano negli afroamericani l’oggetto di un odio paranoide e razzista. Dopo essersi presentato come un moderno Gesù Cristo e aver fumato della marijuana insieme a Kai, McBride spinse la sua auto contro degli operai afroamericani, schiacciandone uno contro un camion. Sceso dall’auto, aggredì una donna che stava tentando di aiutare la sua vittima.

A questo punto Kai intervenne, tirando fuori dallo zaino un’accetta e colpendo ripetutamente McBride, fino a stordirlo. Una volta che polizia e giornalisti arrivarono sul luogo dell’aggressione, il giovane eroe venne intervistato da Jessob Reisbeck, inviato della rete televisiva KMPH. Il giornalista, in seguito, pubblicò su YouTube l’intervista integrale e rese Kai famoso. Da quel momento il ragazzo, dotato di uno strano carisma, ma anche palesemente affetto da problemi psicologici, si trovò conteso da varie emittenti televisive, partecipò al Jimmy Kimmel Show e raggiunse lo status di celebrità. Purtroppo però, con la notorietà, i problemi del giovane, legati a un’infanzia difficile, non si attutirono e presto Kai si macchiò dell’omicidio del settantatreenne Joseph Galfy.

Kai, l’autostoppista con l’accetta: una storia americana maledetta

La Camden offre al pubblico il resoconto degli eventi, attraverso filmati di repertorio, piccole ricostruzioni, video tratti da YouTube e da Facebook, filmati della polizia e soprattutto interviste dal taglio cinematografico, ai protagonisti della vicenda – fra questi però non compare Kai, attualmente detenuto. Tutto è molto patinato, la fotografia cerca di restituire i luoghi delle vicende, in particolare, Los Angeles e New York, attraverso le marche di un immaginario mediatico consolidato, fatto di luci al neon e tramonti. Le due città sono glamour e avventurose. Nella prima il sole splende sempre e la vita scorre fra le spiagge e il Sunset Boulevard, mentre la seconda è notturna e chic. Fra questi due poli della rappresentazione mediatica degli Stati Uniti, troviamo ampie strade, che tagliano distese di alberi secolari, percorse da camion e costellate di motel e gas station. Tutto ciò serve a inquadrare la vicenda di Kai, l’autostoppista con l’accetta all’interno del setting di una certa mitologia tipicamente americana, a metà fra fra Bukowski e Palahniuk, o meglio fra il road movie e le rielaborazioni filmiche delle storie di rocker maledetti come Kurt Cobain e Jim Morrison.

“We’re all stars now in the Dope Show”

Ciò che appare interessante in Kai, l’autostoppista con l’accetta non è certo la fattura, abbastanza mediocre, né l’elemento crime, quanto l’attenzione che la regista dedica, soprattutto nella prima parte, alle dinamiche dell’industria dell’intrattenimento. Giornalisti, operatori di ripresa, assistenti di produzione, produttori esecutivi e presentatori che hanno cercato di costruire il personaggio mediatico di Kai per sfruttarlo, appaiono come gli araldi di un sistema spettacolare/economico che non si fa scrupolo alcuno nel reificare, a fini commerciali, la vita di una persona fragile. Il tentativo da parte di questi operatori del settore, di inglobare e disinnescare le dichiarazioni e gli atteggiamenti più controversi del giovane, inscenano una sorta di demistificazione dei processi di costruzione della celebrità da parte dell’entertainment.

La Camden, inoltre, non intervistando direttamente il protagonista, ma mostrandoci solo quelle interviste di Kai rilasciate ai tempi della vicenda, le registrazioni delle sue interazioni con l’industria dello spettacolo, suoi filmati personali e video fatti dagli stessi fan del ragazzo, partecipa, un po’ ipocritamente, dello stesso meccanismo che ha inghiottito il giovane. Così che alla fine l’intero documentario risulta una testimonianza delle contraddizioni che si celano nella cultura pop televisiva americana. Ci viene restituita l’immagine fantasmatica di un giovane eroe anticonformista, che una volta introdotto nel sistema, si trasforma in un villain. Eppure ciò accade all’interno di una parabola narrativa che conferma tutti i cliché comportamentali, messi in atto da una lunga schiera di rockstar e intrattenitori statunitensi, al fine di épater le bourgeois e vendere così un’immagine anticonformista.

In questo caso però l’urinare in pubblico, il fare dichiarazioni anti-sistema, l’atto del picchiare qualcuno, così come i genuini gesti di altruismo, i tentativi di vivere al di fuori di una normalità opprimente e di valori tradizionali rivelatisi vuoti, sono comportamenti reali e non frutto di campagne pubblicitarie. Sono indici di turbe psichiche, di abusi subiti e, più in generale, di una cultura violenta, che spinge anche un ragazzo tutto sommato gentile, a coltivare fantasie giustizialiste e violente. Alla fine l’immagine virtuale di questo giovane americano diventa l’immagine di un’intera generazione, che non è riuscita ad adeguarsi all’american dream moderno, fatto di social media e celebrità prêt-à-porter, come le Kardashian. O meglio si tratta di una generazione che è stata spinta violentemente fuori da quel sogno, perché stritolata dalle dinamiche socioeconomiche che lo fanno funzionare. Una generazione che, nonostante le ingenuità congenite e gli abusi subiti, si è rivelata troppo consapevole, per lasciarsi inglobare volontariamente dall’eterna ruota del consumo spettacolarizzato.

L’orrore che emerge da Kai, l’autostoppista con l’accetta allora è quello dell’impossibilità di fuggire. Questa società dello spettacolo 2.0 alla fine vince sempre. Ingloba, reifica e trae guadagno economico dalle storie di tutti quei giovani rappresentati da Kai, a prescindere dalla loro volontà. Così che, dopo averli inghiottiti, può farne vettore di tutte le proprie contraddizioni e peccati, fino a renderli i capri espiatori di un collasso valoriale, che purtroppo spesso sfocia nella violenza. Gi atti finali della storia di Kai, in un delirante cortocircuito dell’immaginario, ricordano fin troppo da vicino la morale di un film come Joker (Phillips, 2019), che nella sua astuzia commercialmente autoriale, se non altro, ha fornito una riflessione cinica, ma realistica, proprio sul rapporto fra violenza, celebrità, emarginazione socioeconomica e società dello spettacolo. «Cosa ottieni se metti insieme un malato di mente solitario con una società che lo abbandona e poi lo tratta come immondizia»? Un omicidio e un eroe, vissuto tanto a lungo da divenire il cattivo di un talk show (o di un documentario di Netflix). Peccato che non si tratti, in questo caso, di figurine di carta e di attori, ma di una persona reale e di vittime reali.