Depeche Mode – M: recensione del documentario di Fernando Frías

In un decennio sospeso tra postmodernismo e cultura pop industriale, i Depeche Mode hanno modellato architetture sonore, narratrici di desiderio, ombre e identità. Il documentario, tra musica e mito, cattura la loro estetica in un flusso collettivo, emotivo e visivo. Distribuito da Nexo Studios, è al cinema dal 28 al 30 ottobre 2025.

Depeche Mode – M, diretto da Fernando Frías, non è una cronaca di concerti, è un’esegesi visiva del mito, un rituale cinematografico in cui la luce e il suono diventano materia della memoria. I Depeche Mode emergono come architetti sonori di inquietudine, scrivendo con sintetizzatori e drum machine un poema industriale che narra solitudine erotica, tensione spirituale e perdita di identità.

Ombre sintetiche e città liquide

Negli anni Ottanta, la cultura occidentale oscillava tra postmodernismo e decadentismo, tra narrazione frammentaria e speculazione sull’alienazione urbana. In letteratura, figure come Don DeLillo o Bret Easton Ellis tracciavano paesaggi glaciali, urbani: il desiderio si confondeva con l’assenza e la memoria diventava rifrazione, distorsione continua della percezione. Rispetto a coetanei come New Order, sospinti verso la luminosità della pista da ballo, o The Cure, sospesi tra gotico romantico e malinconia pop, i Depeche Mode fondono il pop alla densità filosofica, creando un linguaggio musicale che riflette e altera la percezione stessa della realtà. Ogni scelta di suono, costume, movimento scenico scandisce un codice esistenziale, un sistema di simboli attraverso cui il pubblico può riconoscersi o viceversa. Frías coglie la band come corpo sacro: Dave Gahan, presenza magnetica e teatrale, oscilla tra vulnerabilità e potenza; Martin Gore, silenzioso custode del codice sonoro, incarna il rigore ascetico dell’estetica elettronica. Ogni gesto, ogni micro-espressione viene rappresentata con precisione quasi chirurgica, come se la camera fosse uno strumento musicale in grado di captare l’anima dei performer.

Riti elettronici

La regia trasforma il palco in un tempio liquido; le ombre e le geometrie luminose diventano architettura emotiva. La pelle nera dei trench, il riflesso dei sintetizzatori, l’abito dei performer, ogni dettaglio estetico diventa simbolo di una liturgia condivisa, di un rito collettivo sospeso tra desiderio e contemplazione. Ogni brano, da Never Let Me Down Again a Ghosts Again, non è semplice esecuzione musicale, ma atto liturgico in cui il suono diventa esperienza corporeo-sensoriale. Il Messico, con la sua ritualità della morte e della memoria, diventa specchio ideale per la band. Qui il dolore, la perdita e la redenzione non sono metafore, ma tessuti della realtà performativa. Frías evita la nostalgia: non ci sono archivi, cronologie o interviste celebrative; la memoria emerge dai dettagli, dai riflessi metallici degli strumenti, dalla vibrazione dei corpi e della luce. Qui, il pubblico non osserva il mito ma lo attraversa, lo respira, lo interiorizza.

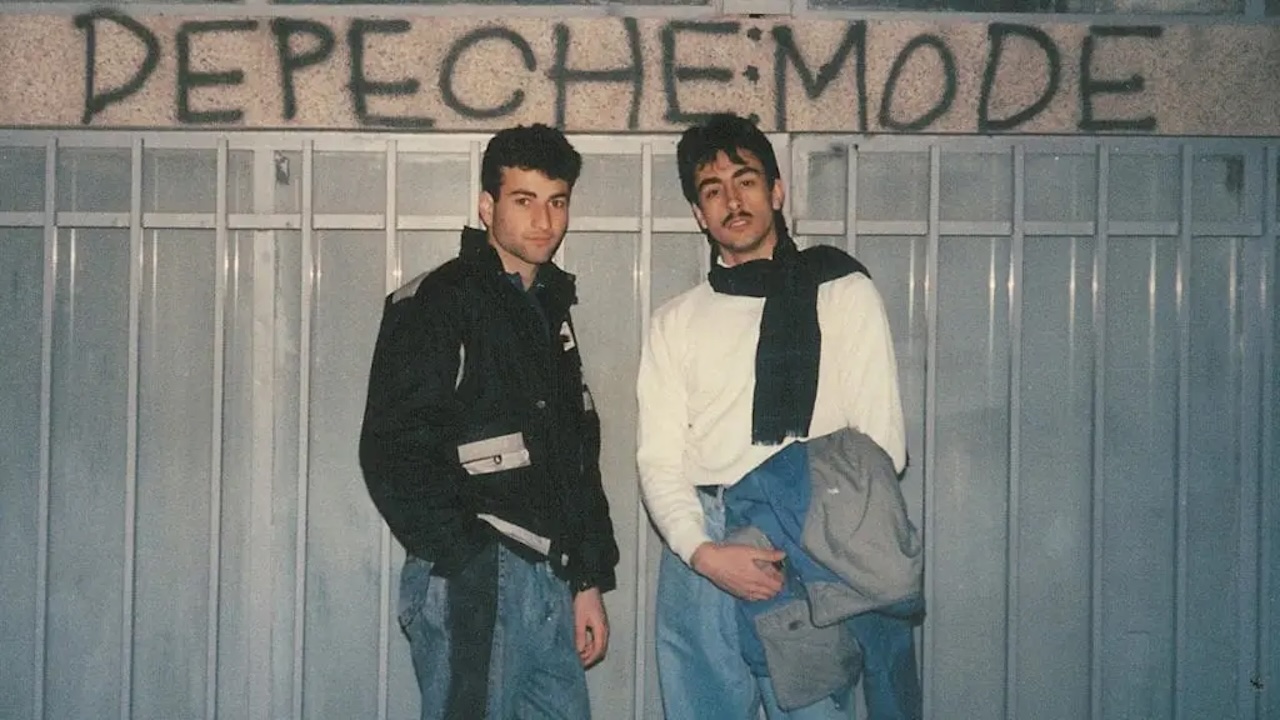

Il documentario diventa un ponte tra epoche; da un lato, il synth-pop anni Ottanta con codici estetici rigorosi — trench neri, luci al neon, eyeliner — dall’altro, un pubblico contemporaneo che, attraverso la tecnologia della ripresa e della post-produzione, percepisce la stessa intensità rituale. I Depeche Mode, in questo senso, si confermano un esempio unico di densità emotiva e filosofica nel panorama musicale internazionale, ponte tra estetica performativa e impegno narrativo.

Architetture sonore del documentario

Dal punto di vista tecnico, Frías utilizza una regia liquida, tattile, un flusso costante tra movimento e sospensione, dove il campo lungo e il piano ravvicinato dialogano con il ritmo dei brani. La luce non è decorativa ma narrazione, struttura emotiva, architettura sacra che trasforma il palco in cattedrale e la folla in coro universale. Il montaggio alterna ritmo incalzante e pause contemplative, permettendo allo spettatore di entrare in una dimensione sospesa tra visione e ascolto, tra partecipazione e osservazione. Depeche Mode – M segna il ritorno del documentario musicale storico, concepito non come cronaca nostalgica, ma come cinema autonomo della memoria e della percezione.

In un’epoca di frammentazione digitale, Frías dimostra che il documentario può tradurre estetica, filosofia e densità emotiva in esperienza sensoriale pura, restituendo fisicità, profondità e complessità. Ogni elemento del film — dai movimenti di camera al design sonoro — costruisce un universo coerente, dove la storia della band diventa esperienza collettiva, specchio di un’epoca e laboratorio estetico per il presente. Il film non è un tributo, è manifesto di un documentario musicale moderno, dove regia, suono e montaggio dialogano con l’eredità del synth-pop, offrendo un modello per comprendere come la musica possa diventare cinema dell’esperienza, del rito e della memoria.

Depeche Mode – M: valutazione e conclusione

Depeche Mode – M non celebra soltanto una band, ritrae un’epoca, un’estetica, un rapporto tra musica, corpo e cultura visiva che rimane inalterato nel tempo. La complessità della regia di Fernando Frías e la densità simbolica delle immagini confermano che il documentario musicale può essere forma di filosofia visiva, capace di plasmare la rappresentazione in tensione emotiva e culturale di un’epoca. in questo senso, Depeche Mode- M si pone come esempio paradigmatico di come la musica sia capace di divenire esperienza cinematografica totale: ogni nota, gesto e luce assume valore metaforico, narrativo e rituale; ogni frammento, ogni illuminazione, ogni scelta sonora è contemplata per restituire un’esperienza immersiva che trascende la cronaca musicale, trasformandola in poesia visiva.