Anemone: recensione del film di Ronan Day-Lewis

Il dolore, pur presente, non abita la carne del racconto, resta scultura fredda, simulacro di pathos che si nutre solo della propria immagine. Il figlio sussurra al padre verità che non osa mai formulare, come un fiore fragile che germoglia in un terreno avvelenato, attratto più dall’apparenza che dalla ferita che lo ha generato. Anemone è al cinema dal 6 novembre 2025.

Anemone di Ronan Day-Lewis è un pensiero sospeso; un tentativo di afferrare ciò che sfugge; fiore che cresce nel fango; illusione estetica tra cinema e letteratura; profondità che si annuncia senza mai mostrarsi; silenzi che vorrebbero parlare ma restano chiusi in se stessi. L’opera si muove in uno spazio dove il vuoto pretende di essere introspezione e la lentezza si erge a gesto contemplativo, senza mai trasformarsi in esperienza viva.

L’ombra del padre e la cautela estetica

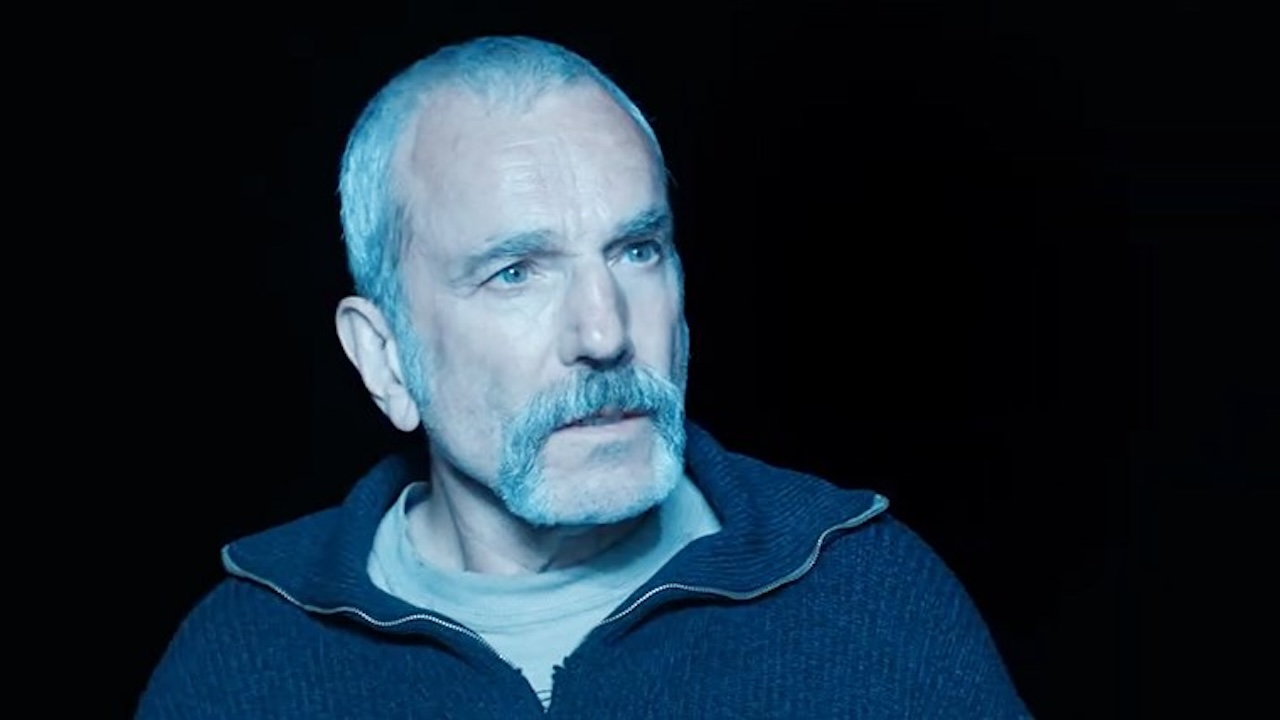

La macchina da presa di Ronan Day-Lewis indugia con la devozione di uno spettatore incantato, osservando ogni volto come fosse un enigma da custodire. Il personaggio centrale, interpretato da Daniel Day-Lewis, porta con sé un’eco già consumata: uomo in fuga, sofferenza cristallizzata, silenzi pesanti. Il dolore, pur presente, non abita la carne del racconto, resta scultura fredda, simulacro di pathos che si nutre solo della propria immagine. In Anemone Il figlio sussurra al padre verità che non osa mai formulare, come un fiore fragile che germoglia in un terreno avvelenato, attratto più dall’apparenza che dalla ferita che lo ha generato.

Un’ombra lunga si stende tra le figure paterna e filiale, una tensione che ricorda un rituale ancestrale di adorazione e timore, senza mai incidere. Non c’è confronto né dialogo, solo immobilità: un’assenza che si fa eco opaca, reminiscenza di Amleto e dei conflitti mai risolti tra generazioni, dove l’ombra del padre pesa più della sua presenza. L’illusione più diffusa nel cinema “autoriale” è scambiare il rallentamento per spessore. Qui, il tempo sospeso diventa prigione, contemplazione sterile che si consuma nel nulla.

Ogni inquadratura promette profondità e si dissolve in monotonia, un invito a riflettere senza chiave di lettura. La fotografia levigata agisce come gabbia di cristallo: immobilità esteticamente perfetta, ma priva di tensione vitale. In Anemone l’eleganza si trasforma in formalismo gelido.

Nessun dialogo con il negativo

Il tentativo di dialogare con i grandi archetipi interpretati in passato da Daniel Day-Lewis, in There Will Be Blood, Il filo nascosto e Lincoln, sembra un’eco lontana, riflesso deformato dei loro fantasmi. Il rapporto padre-figlio si fa duello glaciale, sospeso tra timore e devozione, e ricorda la tragedia del creatore paralizzato davanti alla propria creatura, incapace di abbracciare il disordine che essa porta con sé. La freddezza domina. Ogni gesto è calcolato, ogni emozione osservata senza rischio. Il negativo non è scelta poetica, ma assenza di direzione; il dolore non diventa linguaggio, il silenzio non apre spazi di senso. Come un fiore che cresce nel fango senza fiorire, il racconto tenta la rinascita ma resta imprigionato nella propria estetica di desolazione. Leopardi e Dostoevskij sembrano osservarci da lontano: infinito e tormento umano colti senza mai entrarvi, producendo paesaggi emotivi inabitabili.

Anemone: valutazione e conclusione

Ci si attendeva un gesto radicale da Ronan Day-Lewis, un coraggio che scuotesse. Invece si assiste a un esercizio di prudenza che evita la parola, il conflitto, l’emozione. Un altare al dolore senza sangue né carne, un ruggito soffocato in una cattedrale vuota. Il carisma di Daniel Day-Lewis trascina la scena per pura forza, ma la potenza si perde in un ambiente che non lascia vibrare nulla.

La rinascita promessa resta sospesa; ciò che doveva essere ferita si rivela cicatrice. L’osservatore percepisce il desiderio di confrontarsi con il negativo della vita, ma la prudenza estetica soffoca ogni contatto con il reale. Quel fiore che cresce nel fango resta simbolo incompiuto: resistenza estetica incapace di vibrare.

Il racconto ambisce a tragedia e meditazione, ma rimane intrappolato in una compostezza che seduce con la sua eleganza e paralizza con la sua perfezione.

Ogni scena si fa quadro, ogni quadro gabbia: luce e colore accarezzano la superficie senza mai incendiare la materia viva del racconto. Silenzi e tempi dilatati non respirano, non invitano al dialogo, ma al contemplare sterile di un’estetica morta.

La lentezza non dilata il tempo: lo congela. La profondità appare e si dissolve. Il fiore cresce nel fango, ma non sboccia mai. Il fiore che non sboccia.