Orfeo: recensione del film di Virgilio Villoresi

Un viaggio visionario tra mito, arte e artigianalità cinematografica

Orfeo ed Euridice si guardano spesso allo specchio. Come a voler ricercare altro da sé. Intravedono brandelli di sé stessi. Lo specchio occupa esattamente lo spazio a metà tra Orfeo ed Euridice: uno spazio divisorio che non annulla lo sguardo, piuttosto lo filtra, lo deforma, a dimostrazione di una realtà intangibile, provvisoria, proprio come la vita e come l’amore tra loro due. Ma a dare forma a tutto questo c’è lo sguardo di Virgilio Villoresi, il regista di Orfeo (2025), in sala dal 27 novembre, un film-sogno in cui il mito diventa mezzo per un viaggio cinematografico suggestivo e visionario, già Fuori Concorso a Venezia 82. Tratto dal Poema a fumetti (1969) di Dino Buzzati, considerata la prima graphic novel italiana, Villoresi – insieme a Marco Missiroli, co-sceneggiatore del film – reinterpreta l’opera di Buzzati, un po’ tradendo e un po’ omaggiando il materiale di partenza. Giocando con il mezzo cinematografico, Villoresi compie un’operazione del tutto originale e fantasmagorica, dove si uniscono artigianalità, stop-motion e animazione. Una produzione Fantasmagoria.

Il mito di Orfeo ed Euridice sul grande schermo

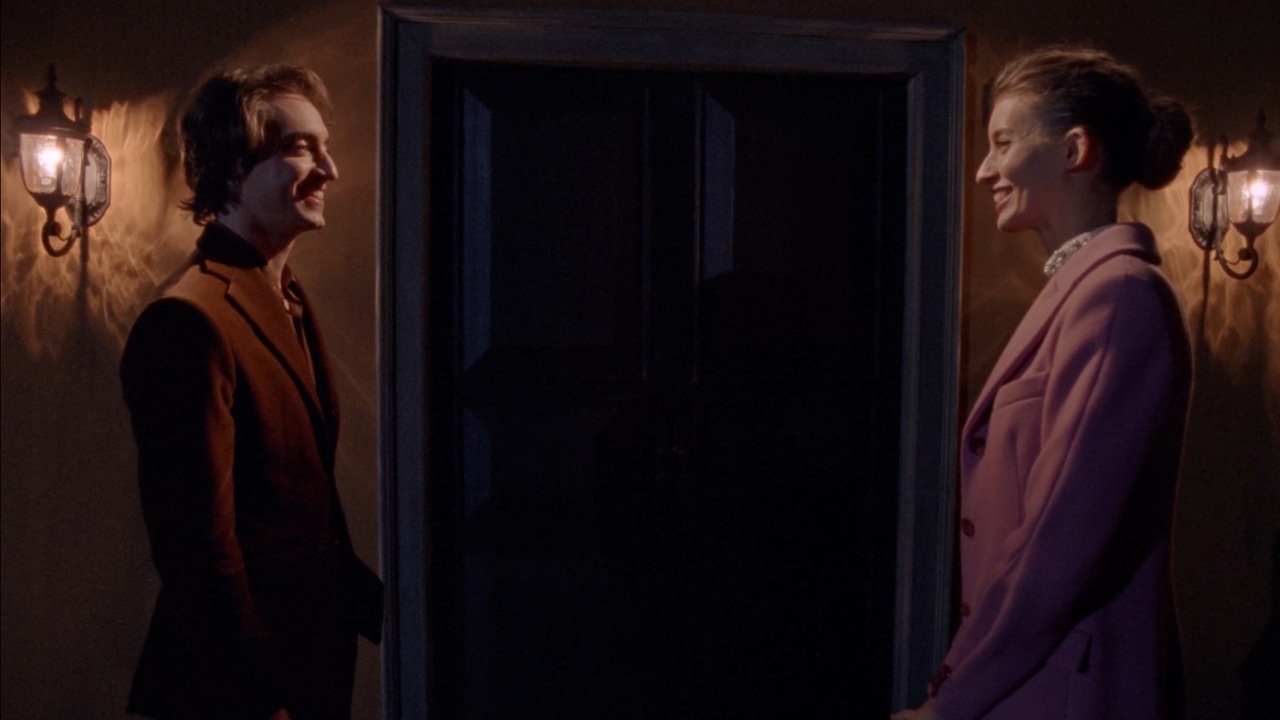

Intercettare la trama del film non è così fondamentale ai fini della visione (ed è un pregio delle opere che riescono a raccontare molto solo attraverso l’uso delle immagini), ma ci proviamo lo stesso. Il film si apre con un giovane pianista, Orfeo (Luca Vergoni), che dopo essersi esibito in un locale incrocia lo sguardo dell’incantevole Euridice (Giulia Maenza). Ne rimane folgorato all’istante. Lo scricchiolio dei tacchi di Eura risuona nella mente di Orfeo come una danza orfica: egli non è più in grado di distinguere il reale dallo spirituale. La segue, ma Eura è una ballerina sfuggente e, dopo aver creato un legame indissolubile, scompare lasciando Orfeo in preda alla disperazione. Da qui un viaggio allucinato e disperato per ritrovarla, fino alla porta d’ingresso di un’abitazione dove Orfeo incontra “l’uomo in verde” (Vinicio Marchioni), che lo avverte dei pericoli a cui potrebbe andare incontro se oltrepassasse quella soglia. Ma la forza dell’amore spinge Orfeo oltre, fino al confronto con gli inferi.

Villoresi riscrive il mito – e la graphic novel di Buzzati – con estrema bravura, ricostruendo atmosfere che pescano tra diversi riferimenti artistici. Alcune inquadrature richiamano alla mente sequenze de Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene, così come una certa influenza del cinema di Cocteau, a partire da Le Sang d’un poète. Ci sono poi elementi di design e architettura che arricchiscono il film di iconografie fantastiche e magiche. Certe sequenze sembrano rarefatte, racchiuse in dimensioni oniriche, quasi inafferrabili, in cui le voci dei protagonisti si perdono tra il regno dei vivi e quello dei morti, senza più comprendere da quale parte ci si trovi. I movimenti artistici del Novecento affiorano continuamente nella componente estetica del film: dagli oggetti ai decori che richiamano l’Art Nouveau, dai costumi a suggestioni pop, fino a echi surrealisti.

Orfeo celebra l’arte a 360 gradi e una certa idea di artigianalità

Orfeo è un film “difficile”, nel senso più affascinante del termine. Richiede una professionalità estremamente eterogenea: la sua realizzazione è un incrocio di arti differenti, in cui il design si sposa con la grafica, la pittura con l’architettura, la materia con l’immaginazione. È il trionfo dell’arte, quella vera. Anche l’impostazione teatrale degli attori in alcune sequenze richiama una messa in scena tipica del cinema muto. In una commistione di linguaggi, Villoresi trova una sua sintesi personale. Reinterpretando il mito di Orfeo ed Euridice, il regista sorvola il terreno delle ossessioni umane: quella amorosa, che sfocia nel divino e nel mito. La forma diventa sostanza, racconto, mezzo espressivo. Le tecniche in stop-motion dialogano con l’IA, così come le ricostruzioni in studio delineano il “terreno fisico” in cui si muovono gli attori, pronti anch’essi a dialogare con il proprio corpo con la tecnologia. Una sinfonia armonica in cui il cinema diventa direttore d’orchestra.

Orfeo: Valutazione e conclusione

Orfeo è un esordio che colpisce per coraggio e identità. Nel suo intrecciare mito, artigianato, avanguardia visiva e un immaginario dichiaratamente personale, Virgilio Villoresi firma un’opera prima che non assomiglia a nulla nel panorama italiano contemporaneo. Un film che chiede di essere guardato con abbandono, più che interpretato, e che nella sua visione stratificata e sensoriale lascia intravedere la nascita di un autore vero: uno sguardo capace di rischiare, di costruire mondi e di credere nella potenza delle immagini.