Canicola: recensione del film di Ulrich Seidl

Cresciuto tra le rigidità arcaiche dell’Austria popolare, Seidl trasforma il quotidiano in teatro di corpi e ossessioni, in un cinema che, come quello di Maya Deren o Stan Brakhage, fa vibrare lo sguardo tra materia e visibile. Ulrich Seidl, ospite alla decima edizione del Documentaria Festival, ha tenuto una MasterClass sull’indagine cinematografica dell’abisso umano, presentando il lungometraggio Canicola (2001), incarnazione della sua visione poetica e crudele.

Da Giulia Massara -

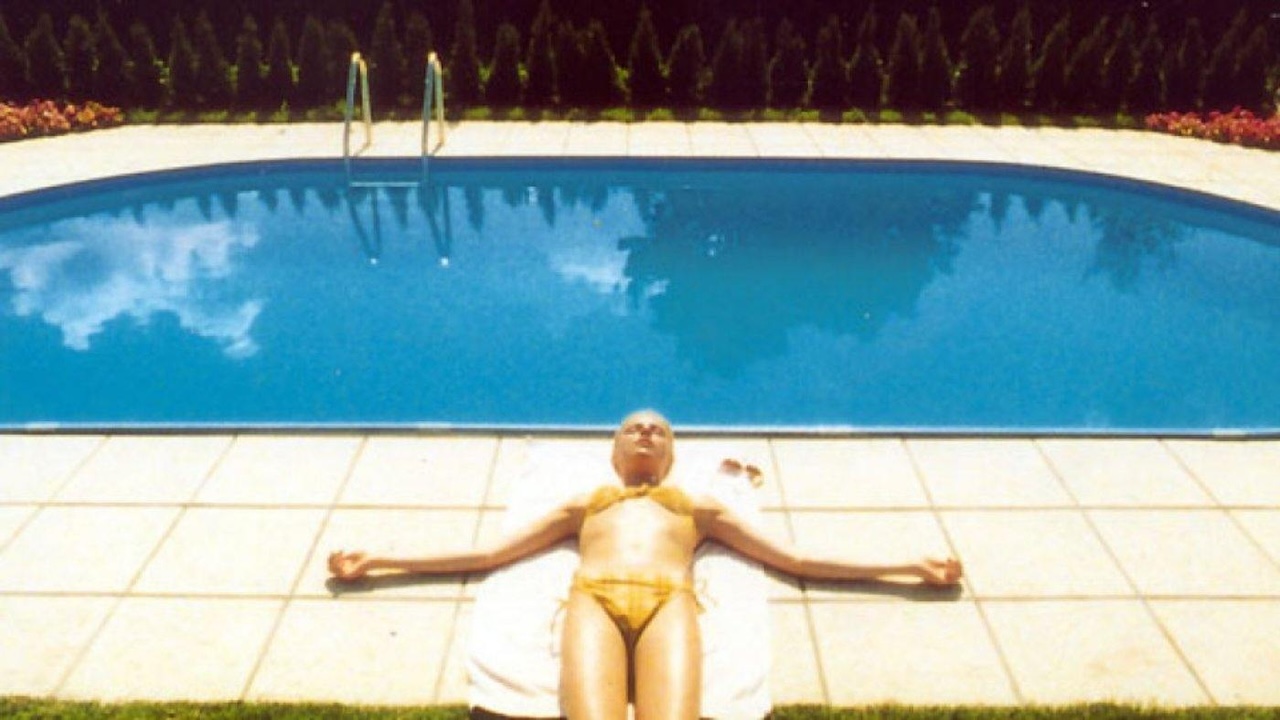

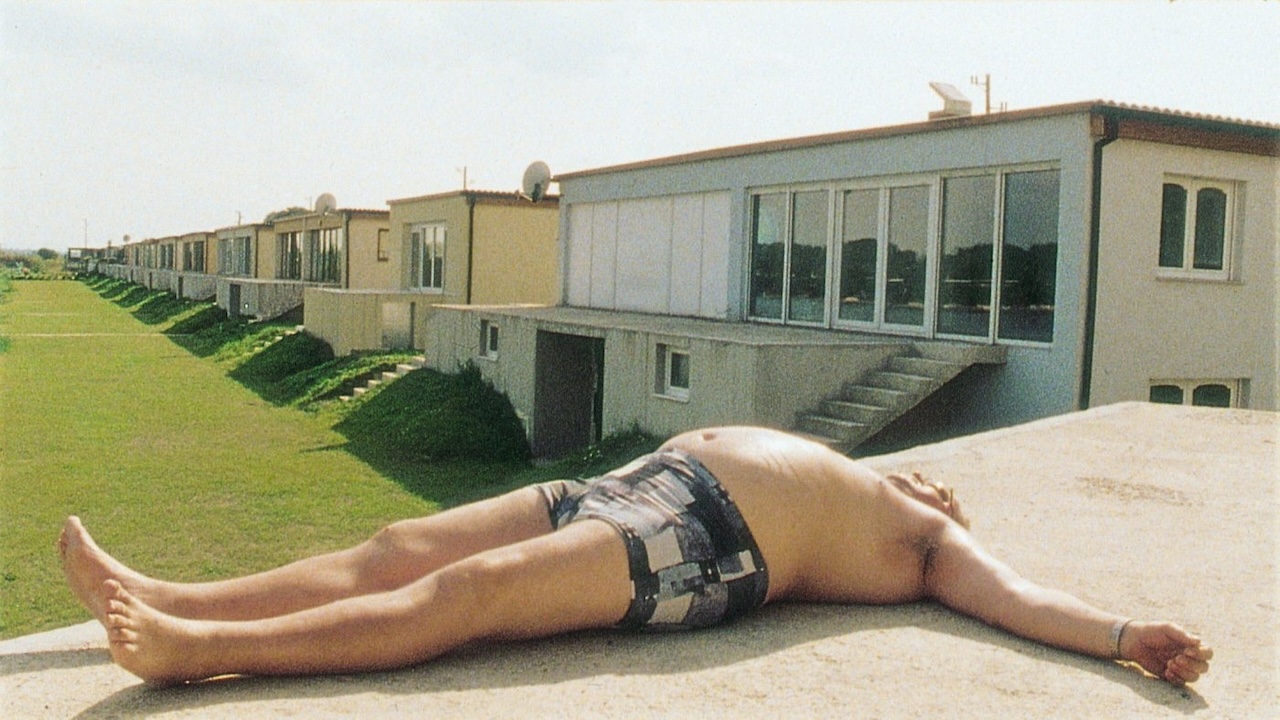

C’è un calore che non proviene dal sole ma dall’interno stesso delle cose. In Canicola, Ulrich Seidl apre quella crepa invisibile da cui evapora la temperatura dell’anima; un mondo dove il respiro si fa lento, il corpo s’incolla al giorno e la realtà suda i propri veleni. La narrazione si muove tra famiglie, villaggi e spazi angusti; lì, la solitudine si infiltra come un pensiero insistente, e ogni gesto, ogni movimento, sembra trattenere l’eco di una violenza latente. La parola stessa “canicola”, dal latino canicula, richiama il cane, il calore più feroce dell’estate, quello che ti si attacca addosso come sudore e sangue: la crudezza fisica del giorno diventa metafora della tensione interiore.

In Canicola ogni sguardo è un’invasione scenica

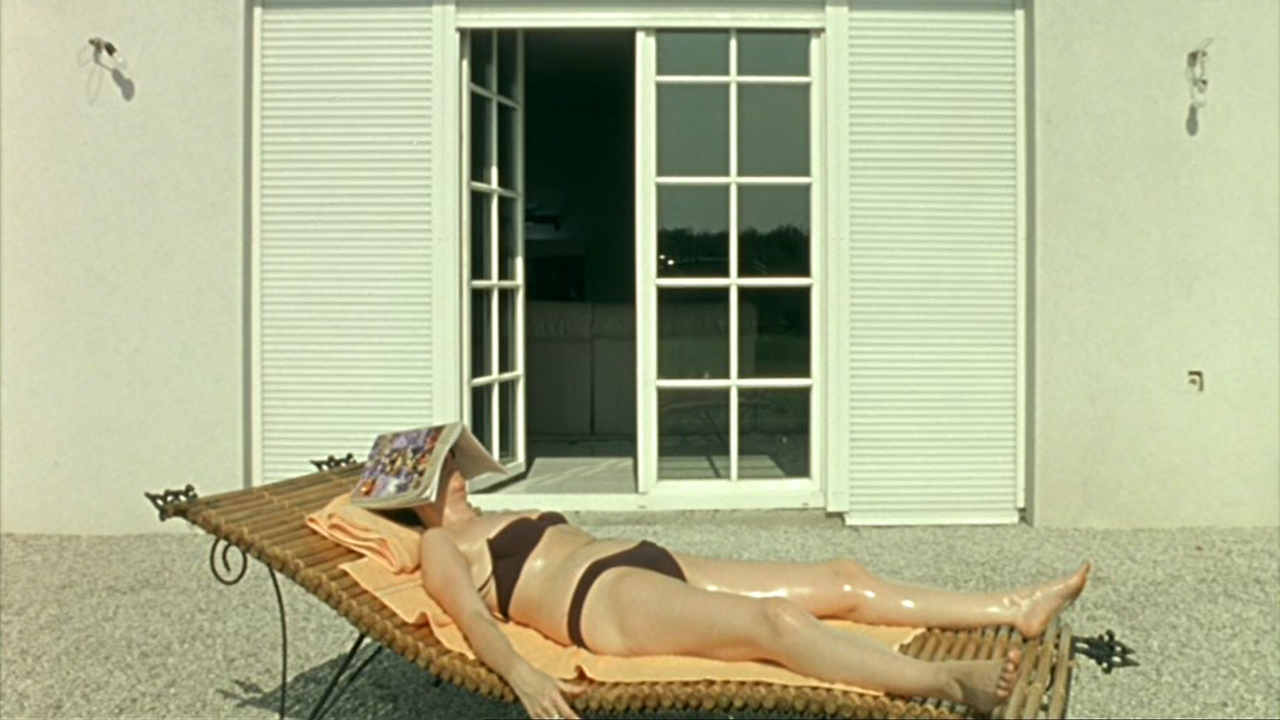

Ulrich Seidl osserva con crudeltà e precisione chirurgica: i corpi diventano strumenti di verità, e la loro materialità, il sudore e l’afa, restituisce la pesantezza dell’esistenza quotidiana. Come in teatro, ogni silenzio pesa, ogni sguardo è un atto; la regia trasforma l’ordinarietà in esperienza sensoriale estrema. I personaggi vivono in un contesto mitteleuropeo sospeso tra rigore e decadenza: i paesaggi, le case, i giardini, ogni dettaglio è codice della loro psicologia. Cresciuti in un ambiente dove il quotidiano è misura e giudizio, incarnano tensioni antiche e rinnovate, conflitti familiari e desideri inespressi, oscillando tra il bisogno di controllo e la resa ai propri impulsi.

Il confine tra documentario e finzione in Canicola è labile. Seidl scruta la realtà con l’attenzione di un osservatore scientifico e la trasforma in teatro della carne. I desideri proibiti, le piccole ossessioni, le attrazioni che i personaggi faticano a contenere, sono resi come tagli netti, lacerazioni che attraversano anima e corpo. La storia di Ewald, per esempio, in Rimini, emerge come metafora del tormento esistenziale: un uomo che combatte tra volontà di controllo e impulso primordiale, tra coscienza e tentazione; ogni scelta pesa come lama. La sceneggiatura stessa funziona come materia viva: i dialoghi sono quasi assenti, lasciando spazio a gesti, respiri, sguardi e movimenti che diventano poesia cruda, frammenti di esistenza.

In questo senso, Canicola richiama l’inquietudine del cinema sperimentale di Peter Tscherkassky, per la capacità di esplorare limiti percettivi: il visibile diventa soglia, il gesto minore diventa orizzonte. Echi teatrali di Samuel Beckett e Eugène Ionesco si insinuano nei silenzi, nei vuoti, negli spazi marginali: la quotidianità diventa scena, l’azione minima diventa gesto estremo, la ripetizione rituale delle abitudini assume un senso di rito tragico. La poesia nasce dai dettagli, dai tremori, dai gesti sospesi, dall’aria che grava sullo spettatore. Ulrich Seidl maneggia documentario e finzione come chi alterna bisturi e penna: la realtà entra nel film come organismo vivente e la scena diventa verità senza tradirla. Gli uomini e le donne dei suoi film si sgretolano dentro la banalità del mondo e nelle proprie ossessioni, oscillando tra desiderio e legge, isolamento e ricerca di contatto, fragilità e compulsione.

Nei film di Ulrich Seidl il buio morde

Questo cinema è estetica del corpo e del male, teatro della crudeltà, poesia della fisicità. Il buio che accompagna i personaggi, i momenti di sospensione, la lentezza quasi insopportabile delle sequenze, restituiscono un senso di oppressione ineludibile. La crudeltà non è spettacolo, ma percezione; un dolore lirico che si imprime nello spettatore. La scrittura del film non impone, ma stratifica gesti, silenzi, sguardi sospesi, accumulando tensione identica al cinema sperimentale di Maya Deren o Stan Brakhage: il movimento, la luce e il corpo rappresentano la materia primaria narrativa e descrittiva. Ogni frammento figurale- in Canicola- è banalità del quotidiano; ogni silenzio è un organismo dolorante. Non ci sono scorciatoie emotive, solo una lentezza insistita che trasforma la vita in tragedia privata.

Ogni dettaglio scenografico, ogni scelta di luce e movimento, ogni pausa costruisce profondità dentro il linguaggio visivo, teatrale e letterario del lungometraggio. l ritmo corporeo, in tutti i film di Seidl e in Canicola, diventa narrativa pura, ogni gesto sembra strappato a una pagina di Musil o Dostoevskij, e ogni silenzio si trasforma in un monologo beckettiano, sospeso tra coscienza e desiderio dell’assurdo.

Vulnerabilità estetica | poetica del languido

Seidl, ospite al Documentaria Festival con una MasterClass, ha spesso raccontato il suo approccio: il mondo dei personaggi deve essere respirato, toccato, sentito come materia viva, e ogni scelta visiva rafforza la densità morale dei gesti. La scrittura estetica è rigorosa, chirurgica, eppure poetica: ogni inquadratura funziona come un frammento di carne, ossa e ombra, un’eco di vita che continua oltre lo schermo. La crudeltà, la lentezza, la densità della realtà che osserviamo diventano materia visibile, tangibile, quasi fisica. Canicola sussurra somiglianze tra le figure, tra le azioni quotidiane, tra la sofferenza silenziosa e i piccoli slanci di libertà, creando un legame che è percepito più che visto, sentito più che narrato. Le similitudini non si dichiarano, si insinuano; si manifestano nei ritmi, negli spostamenti, negli sguardi che si appoggiano l’uno all’altro come ombre delicate, in una tensione che cresce e fluisce come calore trattenuto tra i corpi. In Canicola, la consapevolezza del male, dell’errore, dell’ossessione è sempre suggerita, mai dichiarata: lo spettatore sente il corpo delle situazioni, il peso dei desideri, la tensione dei silenzi.

Seidl cresce in un contesto già drammaturgico: l’Austria popolare, le periferie, le famiglie che custodiscono rigidità arcaiche. Da lì nasce il suo sguardo, insieme rigoroso e poetico, che osserva la vita quotidiana con distacco e febbre viscerale. I suoi personaggi, spesso immobili eppure tormentati, portano le cicatrici del mondo che li ha generati; figure sospese tra forza e vulnerabilità, dove la volontà di cambiare convive con l’impossibilità di liberarsi delle proprie ossessioni. In questo senso, il cinema di Seidl si fa teatro di corpi e gesti, in dialogo con la tradizione della tragedia contemporanea, e si avvicina a uno sguardo letterario che richiama il ritmo prosastico di Döblin o Musil, la cui scrittura sembra seguire il respiro dei personaggi più che la logica della trama. La teatralità non si manifesta in artificio, ma nella misura in cui il corpo diventa luogo della tragedia privata, della crudeltà silenziosa, del desiderio trattenuto.

Canicola: valutazione e conclusione

Il giudizio estetico e narrativo emerge in filigrana: Seidl è un autore logicamente sadico, matematico; capace di fare del cinema uno strumento di conoscenza e turbamento. Il bello e il crudele si prolunganoa se stessi come radici e spine. La scrittura è aperta, refrattaria a consolazioni, corrosiva nella precisione del dettaglio, e la sua estetica riflette una visione di cinema in cui la realtà è sempre in bilico tra visibile e invisibile, tra viscerale e poetico. La crudeltà del reale trasfigura la forma dell’arte. Canicola è una lezione di equilibrio tra la luce glaciale, la geometria dei campi visivi, la composizione dei corpi nello spazio e nel tempo; tutto concorre a costruire un realismo crudo e contemporaneamente sospeso. L’uso della distanza e della prossimità, il gioco tra documentario e finzione, la scelta di spingere lo sguardo fino al limite della soglia del corpo, tutto definisce – a noi – una visuale cinematografica viscerale e intellettuale, palpabile e riflessiva.

Leggi anche I 5 film migliori di Ulrich Seidl, provocatorio regista austriaco