4 mosche di velluto grigio – recensione del film di Dario Argento

Il classico di Dario Argento torna in sala.

Cat People riporta in sala, a partire dal 14 luglio 2025, il film di Dario Argento, 4 mosche di velluto grigio del 1971.

Si tratta dell’ultimo capitolo della Trilogia degli animali (di cui fanno parte anche L’uccello dalle piume di cristallo, 1970 e Il gatto a nove code, 1971), ma soprattutto è il primo film in cui Argento inizia a sondare i territori dell’onirico e dell’horror fantastico. La trama è ancora quella di un giallo argentiano più o meno classico. Il batterista prog-rock Roberto Tobias viene immortalato mentre compie un omicidio per autodifesa. Il fotografo è un misterioso individuo con una maschera da pupazzo. Tobias, sposato con una ricca ereditiera, Nina, cerca di mantenere il segreto. Ma il misterioso fotografo inizia a inviarli lettere minatorie e a uccidere coloro i quali si avvicinano al segreto. Il musicista si confida così con l’amico Diomede, Dio, che lo convince a ingaggiare il clochard noto come il professore per tenere sotto controllo la sua dimora e l’investigatore privato Arrosio per scoprire chi sia il killer. Dopo l’abbandono di Nina, una serie di altri omicidi e l’utilizzo di un esperimento che sfiora la fantascienza, Tobias dovrà affrontare il killer.

Dario Argento. Fra il giallo e il perturbante

Quello che rende il film interessante è la messa in scena di Argento, che, appunto, abbandona le rigorose geometrie scopiche dei precedenti film e costruisce un’architettura visiva movimentata e spiazzante. Il regista utilizza un’alternanza continua fra campi lunghi e lunghissimi e primi e primissimi piani, con l’obiettivo di sbalzare lo spettatore dentro e fuori la percezione del mondo dei suoi personaggi. Argento cerca continuamente un’alternanza tra l’immedesimazione dello spettatore con lo sguardo dei protagonisti e in particolar modo, come da tradizione argentiana, con quello del killer e un distacco onirico in cui il pubblico assiste impotente al vagare del protagonista in un labirinto di paranoie e paure.

Questo effetto è ottenuto anche tramite la costruzione di una geografia fantastica, costruita con pezzi diversi di varie città: Torino, Milano e Roma. Argento crea una città impossibile, che confonde il pubblico con riferimenti riconoscibili di luoghi reali, ma decontestualizzati e ricontestualizzati in un luogo fantastico. Un labirinto perturbante pronto, di volta in volta, a trasformare spazi familiari in trappole mortali, come nel caso dell’omicidio della cameriera di Tobias in un parco vuoto. Sequenza che avviene tutta fuori campo e che trasforma un muro in una barriera fra la vita e la morte.

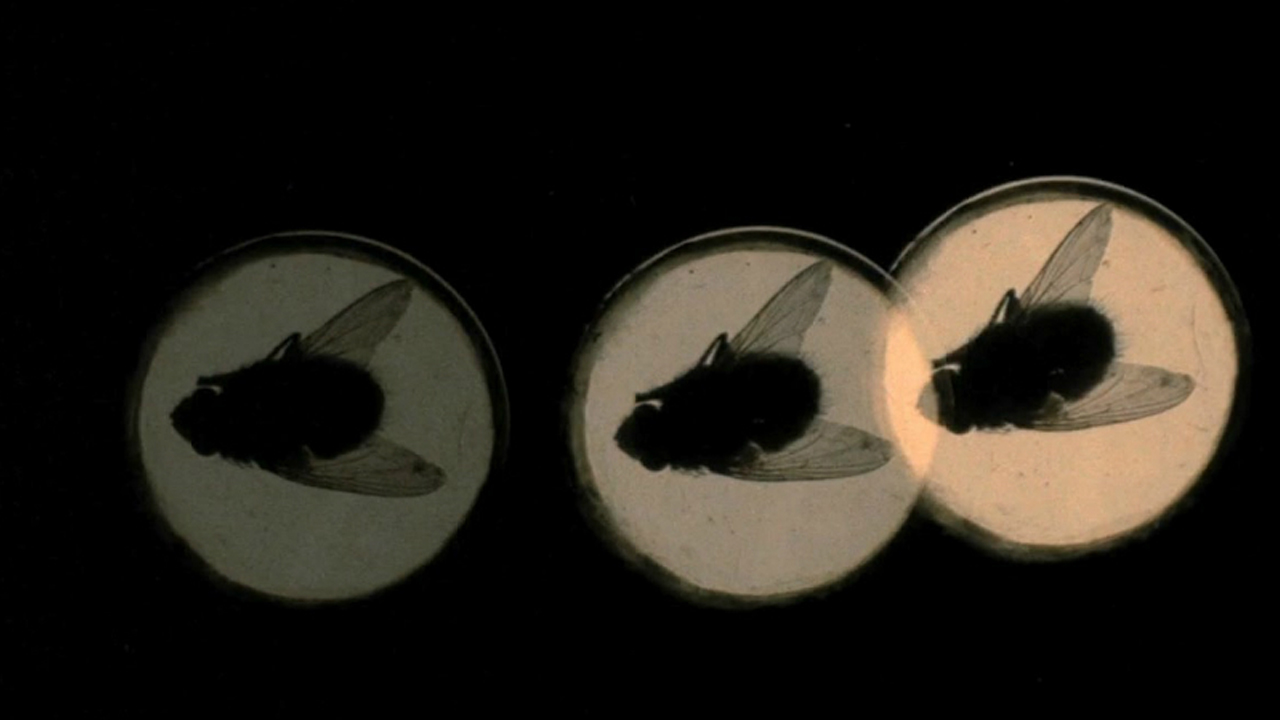

Il montaggio contribuisce a costruire questa indefinitezza onirica, così come alcune scelte di ripresa, che piazzano la macchina da presa in punti impossibili, “oggettizzando” lo sguardo spettatoriale. Argento usa inoltre alcune sequenze apertamente oniriche per introdurre il tema della preveggenza, che sarà poi presente anche in Profondo Rosso (1975) e l’esperimento sugli occhi di una defunta, che dovrebbe rivelare l’ultima immagine vista dalla donna prima della morte (le quattro mosche del titolo). Insomma questo mix di blandi spunti fantastici e messa in scena simbolica e destrutturata, fa sì che il film si inscriva in un cinema che trova della vertigine scopica il proprio punto di forza. Ciò rende accettabili e anche piacevoli tutta una serie di forzature di scrittura e qualche cliché di genere, che per forza di cose sono presenti.

4 mosche di velluto grigio: valutazione e conclusione

Contribuiscono a rendere il film ancora più interessante altri due elementi. In primo luogo una certa vena comica affidata principalmente alle interpretazioni di Bud Spencer/Diomede, Oreste Lionello/il professore e Jean-Pierre Marielle/Arrosio che rimandano più che a personaggi della commedia all’italiana, a maschere del cinema comico statunitense. Si tratta di individui ai margini che si arrabattano fra baracche e vicoli più simili a quelli della Louisiana che a quelli delle periferie italiane. Hanno un sapore western – forse per la presenza di Bud Spencer – e fanciullesco, di marca diversa da quello delle coeve maschere comiche di un Vitali o di un Banfi.

Il secondo elemento di forza dell’opera sta nella colonna sonora di Morricone, che usa il rock, i rullanti di batterie e delle partiture quasi jazz per sottolineare il carattere schizofrenico e instabile del mondo raccontato. Ciò fa di 4 mosche di velluto grigio un film, forse non perfetto, ma sicuramente avanti rispetto al suo tempo, in grado tra l’altro di offrire, nel finale, una delle sequenze di morte più interessanti di tutta la storia del cinema horror.