I Cento Passi: 6 curiosità da sapere sul film

Riscopriamo il grande film dedicato alla memoria di Peppino Impastato, morto il 9 maggio 1978.

Il cinema italiano ha prodotto nel corso della sua storia numerose opere di impegno civile, ma poche sono rimaste impresse nell’immaginario collettivo come I cento passi (2000) di Marco Tullio Giordana. Il film racconta la storia vera di Peppino Impastato, giovane militante siciliano che sfidò apertamente la mafia in un’epoca in cui il solo nominarla era pericoloso. L’opera è diventata negli anni un riferimento imprescindibile nelle scuole e nei dibattiti pubblici, veicolo potente di memoria e denuncia. Ecco sei curiosità approfondite che forse non conosci su questo film fondamentale per la storia del cinema e dell’educazione civica italiana.

1. La storia vera di Peppino Impastato: una ribellione nata in casa

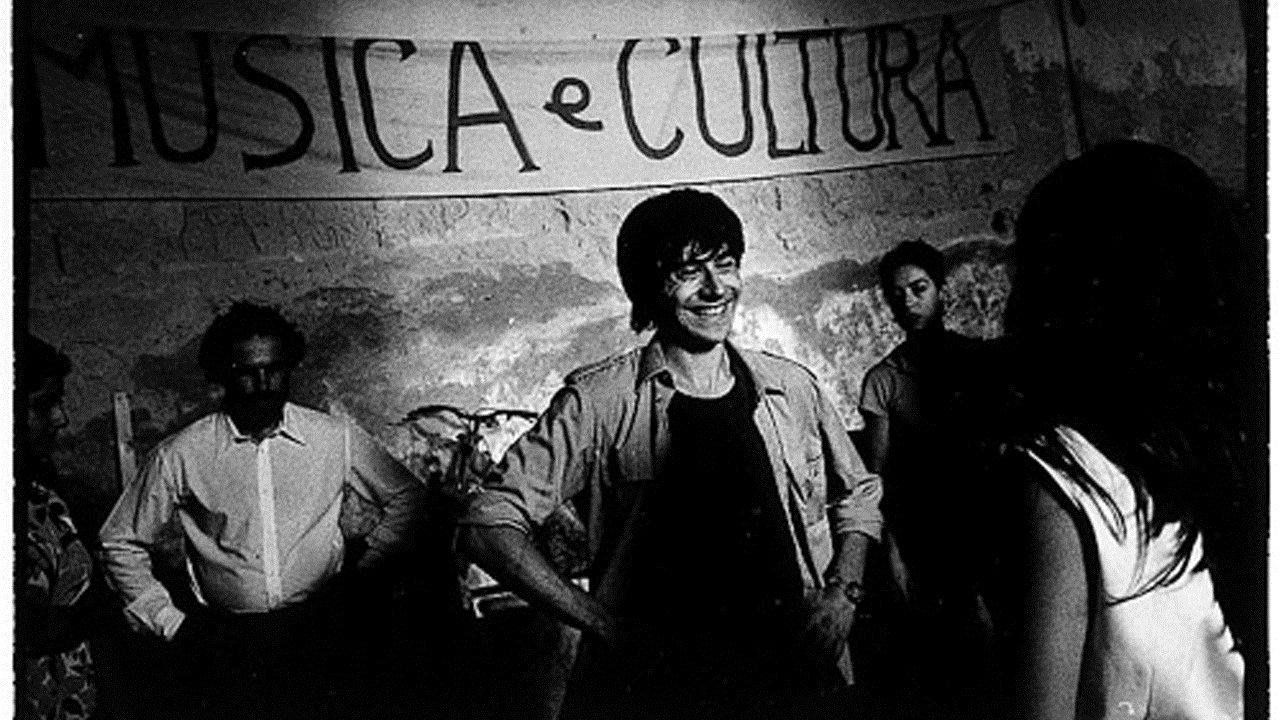

I cento passi prende il titolo dalla distanza reale tra la casa di Peppino Impastato e quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti, a Cinisi, in provincia di Palermo. Un centinaio di passi, appunto, separavano fisicamente le due abitazioni: una distanza che diventa metafora dell’ambiguità e della convivenza forzata con la mafia nella società siciliana del dopoguerra. Peppino, nato nel 1948 in una famiglia legata alla mafia (il padre Luigi era vicino a Badalamenti e lo zio, Cesare Manzella, era stato un noto capomafia), si distaccò precocemente da quel mondo. Già adolescente manifestava idee comuniste e anti-autoritare, e negli anni ’60 fondò il circolo culturale “Musica e Cultura”, uno spazio di controcultura e attivismo politico, in aperto contrasto con il clima omertoso del paese. Nel 1977, Peppino lanciò Radio Aut, una radio libera autofinanziata, con sede a Terrasini, da cui denunciava i traffici mafiosi e la connivenza della politica locale. Usava l’ironia come arma, trasformando il boss Badalamenti in “Tano Seduto” e smascherando pubblicamente i soprusi e gli interessi criminali che affliggevano Cinisi. Peppino fu ucciso nella notte tra l’8 e il 9 maggio 1978, lo stesso giorno in cui venne ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il suo corpo fu fatto esplodere sui binari ferroviari e inizialmente si cercò di far passare il delitto come un suicidio. Solo molti anni dopo, grazie all’instancabile lavoro della madre Felicia Bartolotta e del fratello Giovanni, e grazie alle inchieste del giornalismo d’inchiesta e alla determinazione di alcune procure, fu possibile riconoscere Badalamenti come mandante dell’omicidio. Nel 2002 il boss fu condannato all’ergastolo.

2. Una colonna sonora che parla una lingua universale

Uno degli aspetti più apprezzati del film è la sua colonna sonora, che riesce a connettere la drammaticità degli eventi narrati con le atmosfere musicali degli anni ’60 e ’70. Brani celebri come A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum, House of the Rising Sun degli Animals e Summertime di Janis Joplin si alternano a pezzi italiani dell’epoca, sottolineando il fermento giovanile e il desiderio di ribellione che animava Peppino e i suoi amici. La musica diventa così un linguaggio comune, un ponte tra generazioni e culture. Non è solo un commento sonoro: è un vero e proprio motore narrativo, capace di evocare libertà, rabbia, desiderio di giustizia.

3. Il contributo musicale dei Modena City Ramblers

In seguito all’uscita del film, i Modena City Ramblers — gruppo folk-rock italiano noto per il suo impegno politico — composero un brano omonimo ispirato alla vicenda di Peppino Impastato. La canzone I cento passi divenne subito un inno generazionale, soprattutto tra i più giovani. Il pezzo, incluso nell’album Viva la Vida, Muera la Muerte! (2004), contiene frammenti audio tratti direttamente dal film e ripercorre i momenti più significativi della vita di Peppino. È stato spesso utilizzato nelle scuole come strumento didattico per introdurre i ragazzi alla figura di Impastato e al contesto storico in cui ha vissuto.

4. Dal film al libro: la memoria scritta da Claudio Fava

Il film ha avuto anche una trasposizione letteraria: il giornalista e sceneggiatore Claudio Fava, figlio del giornalista Pippo Fava ucciso dalla mafia a Catania nel 1984, ha scritto il libro I cento passi, edito da Mondadori. Il testo non è una semplice novelization del film, ma un ampliamento della sceneggiatura, che aggiunge riflessioni, testimonianze, contesto politico e psicologico. Il libro è uno strumento prezioso per chi voglia comprendere più a fondo non solo la figura di Peppino Impastato, ma anche la Sicilia degli anni ’70, la forza del movimento antimafia e l’ipocrisia di certi silenzi istituzionali.

5. I cento passi a scuola: un caso didattico esemplare

Il valore educativo del film è riconosciuto ormai da anni. I cento passi viene proiettato regolarmente nelle scuole medie e superiori italiane, spesso in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Esistono schede didattiche realizzate da associazioni antimafia, fondazioni e ministeri — tra cui il MIUR — che guidano studenti e docenti nella comprensione del film, ponendo domande sulla legalità, sul coraggio civile, sull’omertà e sull’uso dei media come strumento di resistenza. L’opera permette agli insegnanti di affrontare, in modo emotivamente coinvolgente, concetti complessi come l’impegno civile, il sacrificio personale, la lotta alla criminalità organizzata, e lo fa con un linguaggio accessibile ma mai semplificato.

6. Un film di impegno civile pluripremiato

I cento passi ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello per la miglior sceneggiatura e il premio per il miglior attore protagonista a Luigi Lo Cascio, che con questo ruolo ha esordito al cinema. Il film è un esempio emblematico di cinema civile: racconta la verità con rigore storico e passione narrativa, unendo denuncia e poesia. Giordana non idealizza Peppino, ma lo mostra come un ragazzo complesso, determinato ma anche fragile, con relazioni familiari conflittuali e un senso profondo di giustizia. Ancora oggi, a oltre vent’anni dalla sua uscita, il film mantiene intatta la sua forza: un promemoria visivo e narrativo di quanto la memoria sia un atto politico e un dovere civile.